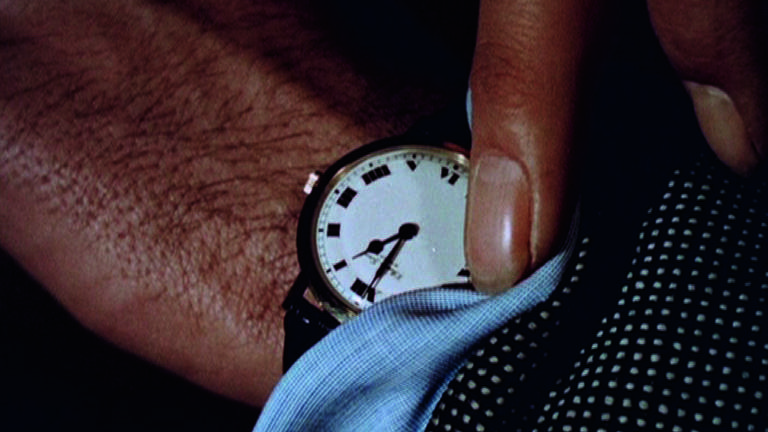

RESUMO Com duração de 24 horas, a instalação "The Clock", de Christian Marclay, reúne fragmentos de filmes que trazem imagens de relógios ou menções às horas do dia, condensando um século de história do cinema. Obra sugere que só nos resta assistir ao fluxo inexorável do tempo, em vez de ter a ilusão de controlá-lo.

*

Diferentemente do que ocorre com outras videoinstalações baseadas no uso da imagem em movimento, "The Clock" (2010), do suíço-americano Christian Marclay, não é uma obra pela qual se passa rapidamente em meio a uma caminhada.

Ela está exposta em uma sala escura do IMS (Instituto Moreira Salles), em São Paulo, na qual os visitantes permanecem por longos minutos, às vezes horas. Na tela, um filme que dura um dia inteiro condensa um século de história do cinema numa seleção de cenas sincronizadas com o tempo real —quando o Big Ben na tela marca 20h10, são de fato 20h10.

Cinéfilos talvez cogitem assistir a "The Clock" por inteiro. A obra pode ser vista completa uma vez por semana —o IMS fica aberto sem interrupções das 10h de sábado às 20h do domingo. Marclay exige isso de todos os espaços pelos quais a instalação passa e põe no contrato que a visitação deve ser grátis.

Quando expliquei minha intenção a Marclay, o artista me contou que ele próprio nunca havia assistido a tudo de uma só vez. Lembrou que um jornalista canadense havia conseguido a proeza há alguns anos. "Por favor, não fique lá 24 horas. Volte quantas vezes quiser. Não se trata de uma maratona, não sou Marina Abramovic", disse. "É seu tempo, use-o como achar melhor."

Dividida entre minha experiência pregressa com o cinema expandido e a tentação de ver o tempo passar por um dia inteiro, fui lembrada do conselho do artista por volta das 20h de sábado (23). Na instalação, vi Robert Redford dizer uma frase ao estilo de Heráclito: "Você nunca mais voltará a ser quem é neste exato momento".

Passados 25 minutos, a ideia foi reforçada pelo diálogo entre um senhor e um aniversariante que celebra o primeiro quarto de século: "A consideração pelo tempo dos outros é uma das maiores qualidades do homem. Ganhei este relógio de bolso quando completei 25 anos. Espero que ele o ajude a lembrar-se disso".

Contrariar o artista e permanecer ali 24 horas a fio resultaria em qual tipo de experiência?

BEXIGA DE HITCHCOCK

Não foi preciso olhar o celular para saber que eram 18h40 de sábado quando me acomodei na segunda fileira. O relógio na parede indicava o horário, enquanto a adolescente Juno (Ellen Page) jantava com o pai e a madrasta.

Dali em diante, imagens pontuadas por relógios —de mesa, de bolso, de parede, no aeroporto— se encadearam de maneira hipnotizante. Eles contrariavam Hitchcock. Ao defender filmes de no máximo 120 minutos, o diretor dizia que o cinema deve respeitar a capacidade da bexiga humana.

Só levantei para ir ao banheiro às 3h20, depois de quase nove horas grudada à tela. Às 22h30, o personagem de algum filme havia programado um despertador para 3h. Eu precisava conferir se ele tocaria.

As duas horas após o despertador ter tocado (ufa!) foram difíceis: todos são solitários na madrugada de Marclay. Ela não é cheia de festas, mas de pessoas insones ou adormecidas, quase sempre submetidas ao estardalhaço de despertadores ou telefonemas infaustos. A plateia, agora escassa, cochilava, às vezes ronronava, mas não chegava a dormir um sono tranquilo.

Minha lembrança de filmes em que a marcação do tempo é fundamental se antecipava à sua aparição. Haveria lugar em "The Clock" para alguma cena de "Cléo das 5 às 7" (1962), em que Agnès Varda se propõe a respeitar o tempo real da vida de uma personagem?

Desejava despertar com Emmanuelle Riva e Eiji Okada em "Hiroshima, Meu Amor" (Alain Resnais, 1959), mas não soube se o filme entrou na seleção. Fui vencida pelo cansaço às 5h20 do domingo.

Quando retornei, perto do meio-dia, os almoços não tinham a mesma intensidade dos jantares. As badaladas soavam banais. Os relógios nas plataformas pareciam déjà-vus. A memória das imagens da noite anterior se sobrepunha às cenas diante de mim. Tentei reviver a experiência de imergir na duração, mas não consegui. Saí derrotada pouco depois das 14h.

MONTAGEM

Inúmeros fios conduzem a atenção do espectador de "The Clock": a beleza dos números e ponteiros, em seus mais variados designs; a delicadeza das engrenagens; as redomas que protegem as versões douradas de mesa; as sempre incríveis funções dos relógios de pulso usados por James Bond...

Saltam aos olhos, também, alguns motivos laterais à passagem do tempo, como os banhos de banheira, abundantes por volta das 22h, e o abrir e fechar de geladeiras, em costumeiras refeições fora de hora.

Diferentes críticas podem ser feitas. As imagens originais são cortadas e achatadas para caberem na proporção 16:9. Além disso, o percurso pela história do cinema é bastante parcial: prevalecem filmes hollywoodianos, seguidos por britânicos e franceses. Pouco Almodóvar, algum Tsai Ming-Liang, talvez dois Wong Kar-Wai, quase nada de Ozu.

Outra conclusão incômoda, não relativa exatamente a "The Clock", mas à história do cinema: em cenas de espera, distribuem-se papéis por gênero, com as mulheres em posição mais passiva. Cher, Penélope Cruz e Jennifer Aniston aguardam; Jean-Pierre Léaud, Nicolas Cage e Harrison Ford estão atrasados (e indiferentes a isso).

Feitas as ressalvas, é difícil não se emocionar diante da inigualável torrente de rostos e cenas que estão na memória afetiva de qualquer cinéfilo.

A curadora da mostra, Heloisa Espada, escreve no texto de apresentação que a passagem do tempo se evidencia no rosto dos atores. É verdade, mas tenho a impressão de que o inverso também ocorre. Vários rejuvenesceram.

A montagem permite ver a passagem das horas e as possibilidades do tempo cinemático. Dois tipos de cena são interessantes: aquelas em que personagens dão corda na engrenagem ou manipulam os ponteiros (para trapacear ou corrigir imprecisões); e aquelas em que tentam sincronizar seus relógios, em esquetes de comicidade infinita.

No cinema, o tempo é maleável. Em sua primeira década, alguns títulos já punham em cena a volta ao passado e o tempo congelado. Além disso, a filmagem e a montagem se apoiam na sincronicidade.

O TEMPO

Assim, é impossível não perceber a potência autorreflexiva da tomada, feita em uma festa, em que Audrey Hepburn põe fogo no chapéu de uma senhora ao bater sobre ele a cinza do cigarro e agarra em seguida o pulso de um conviva a fim de ver as horas, entornando sua taça de champanhe sobre o princípio de incêndio.

Na passagem do século 19 para o 20, o tempo se torna algo palpável. Quando Walter Benjamin escreve, a respeito de Baudelaire, que "os minutos cobrem o homem como flocos de neve", ele resume um sentimento de angústia diante da aceleração do ritmo da vida.

Por um lado, nesse período relógios de bolso se popularizam, concretizando o impulso de vestir o tempo, como um apêndice do corpo. Em meio à obsessão com a precisão, uma conferência em Washington, em 1884, divide o planeta em 24 fusos horários.

Por outro lado, com a fotografia e o cinema, torna-se possível armazenar e reproduzir o tempo. Como dizia André Bazin, a imagem fotográfica o embalsama, resgatando-o de sua corrosão costumeira.

Com "The Clock", a relação com as horas é substituída por uma avalanche de minutos que envolve a plateia. Os instrumentos do século anterior permitiam a ilusão de controlar o tempo; agora só nos resta assistir a seu fluxo inexorável.

Se, como já foi dito, ao completar cem anos, o cinema se tornou um mausoléu repleto de corpos de atores emblemáticos hoje mortos, a instalação pode ser encarada como uma verdadeira máquina de ressuscitar não só seres humanos, mas também mídias hoje raras.

Num flerte com o trabalho pregresso de Marclay, inúmeras sequências são cadenciadas pelo gesto de colocar o vinil na vitrola e ouvi-lo —"Footsteps", uma de suas primeiras obras, consistia em discos gravados com sons de passos, sobre os quais os visitantes deviam pisar. Outras cenas entrelaçam relógio e telefone, muitas vezes lado a lado perto da cama. Hoje, é mais provável encontrar ali smartphones que acumulam as funções.

Na pós-modernidade pós-analógica e pós-fílmica, não precisamos nos concentrar para sincronizar nossos relógios —o difícil é fugir da sincronia que vem de fábrica com nossos celulares e computadores. Ali, onde o cinema sobrevive sob forma diluída no espaço expositivo, condensam-se cem anos de sua história. Visto assim, um dia inteiro até que passa rápido.

LÚCIA MONTEIRO, 39, é doutora em cinema pela Sorbonne Nouvelle - Paris 3 e pela USP, onde desenvolve pesquisa sobre cinemas nacionais periféricos.