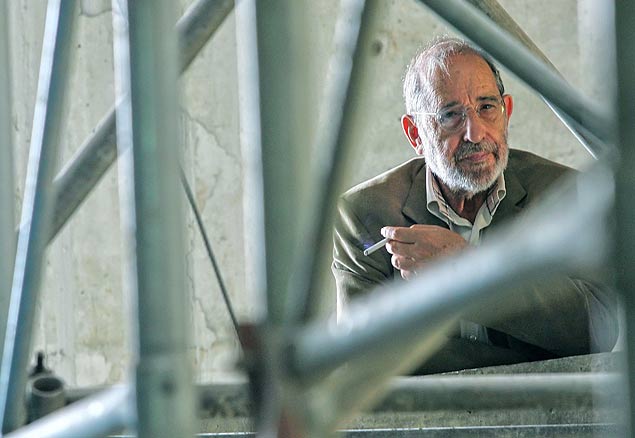

RESUMO Maior arquiteto em atividade em seu país, o português Álvaro Siza Vieira, 82, recebeu a Folha em seu escritório no Porto. Na conversa, o Pritzker de 1992 e criador do edifício da Fundação Iberê Camargo, eleito em o mais importante das Américas entre 2002 e 2012, fala das boas e más contingências que limitam seu ofício.

| Jefferson Bernardes - 11.out.06/Preview.com | ||

|

||

| O arquiteto português durante a construção da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre |

Mais importante arquiteto português em atividade, Álvaro Siza Vieira, 82, é uma espécie de patrimônio nacional de seu país. Assim como foi Oscar Niemeyer (1907-2012) no Brasil ou Alvar Aalto (1898-1976) na Finlândia, é conhecido e respeitado além dos círculos de sua profissão.

Na semana do fim de 2015, quando recebeu a Folha em seu escritório no Porto, o arquiteto era tema de duas exposições em Lisboa e capa de uma das mais importantes revistas semanais portuguesas, a do "Jornal Expresso".

Na reportagem, Siza pela primeira vez falou publicamente sobre sua relação com Maria Antónia, talentosa desenhista que morreu aos 32 anos, em 1973, deixando o arquiteto de 40 anos com dois filhos pequenos e uma "viuvez eterna", segundo amigos.

"Em outras coisas na vida não, mas em relação à carreira arquitetônica tive muita sorte", diz Siza em sua sala de reuniões, com ampla vista para o rio Douro.

Trabalhador incansável e atencioso aos mínimos detalhes dos projetos, Siza conquistou a maioria dos grandes prêmios da arquitetura mundial, incluindo o mais importante deles, o Pritzker, em 1992. Em 2014 recebeu o prêmio Mies van der Rohe pelo projeto da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, considerado pelo júri o mais importante projeto construído nas Américas entre 2002 e 2012.

Em mais de uma hora de conversa, Siza falou sobre a relação entre arquitetura e arte, as dificuldades de projetar no mundo de hoje –dominado pela especulação imobiliária e pela ideia de especialização–, sua forte relação com o Brasil e sobre o projeto da Fundação Iberê Camargo.

| Marcelo Curia/Folhapress | ||

|

||

| Interior da Fundação Iberê Camargo |

Folha - Em uma entrevista no final dos anos 1990, perguntaram-lhe se o sr. era um artista, e o sr. respondeu apenas que a "arquitetura é uma arte". Mas disse também que estava cada vez mais difícil ter na arquitetura a liberdade que a arte traz, porque era exigida cada vez mais velocidade, e a área estava cada vez mais relacionada ao "business". Como vê isso hoje?

Álvaro Siza Vieira - Para mim a arquitetura, a arquitetura mesmo, é arte. Mas há muitas opiniões sobre isso. Evoca-se muito um escrito do Adolf Loos (1870-1933), que dizia que arquitetura não é arte, a não ser tratando-se de túmulos e monumentos, algo assim. Mas eu diria que a arquitetura do próprio Loos é arte. Há nela uma unidade, uma coerência e um grau de ambiência e atmosfera que, para mim, é arte. É preciso lembrar também que ele fez essa afirmação em um contexto no qual a arquitetura na Áustria estava um tanto decadente, com um forte pendor decorativo, algo que ele combatia.

Então eu digo que é arte, mas, ao mesmo tempo, creio que ninguém faz arquitetura ou pintura dizendo "vou fazer arte". Quando é genuíno, isso vem naturalmente. E, no caso da arquitetura, vem também com muitos condicionamentos e razões.

Se um pintor faz um quadro feio, ninguém é obrigado a ver. Se um músico faz uma canção ruim, ninguém precisa ouvir. Mas, se um arquiteto faz um projeto ruim, isso afeta a paisagem, a vida das pessoas, queira-se ou não, certo?

Justamente, a arquitetura tem uma componente funcional, de serviço, que é importantíssima. E o funcional significa dar a resposta a um encargo, a necessidades humanas, o que inclusive eticamente é impossível não fazer. Então, quando falo que arquitetura é arte, é no sentido de que, cumprindo todas as exigências e os condicionamentos, ela possa ter também uma espécie de libertação, que vai além de apenas dar a resposta funcional, mecânica e esquemática.

Uma libertação, mas sem se esquecer da funcionalidade.

Sim, sabendo que uma das molas fundamentais do trabalho do arquiteto é a função. O arquiteto terá condicionamentos que não tem um pintor, um escultor, um músico. Se bem que grandes músicos também trabalharam com encomendas, por exemplo. Nada é assim totalmente livre. E felizmente, porque essa ideia de uma liberdade absoluta pode significar também um desligamento da vida, da realidade.

No fundo, nada é criado do nada, sempre vem do que se passa no mundo, na atmosfera. Condicionamentos há sempre. E, no caso da arquitetura, ai de nós se não tivéssemos condicionamentos e programas!

Frank Lloyd Wright (1867-1959) disse que dificuldades são as melhores amigas dos arquitetos. É por aí?

Concordo em absoluto. As grandes molas são as dificuldades, senão é o vazio.

Quando o sr. falava que no mundo contemporâneo havia cada vez mais dificuldades para o arquiteto, era de outras condicionantes que reclamava, e não dessas "positivas", inerentes à arquitetura, não?

Sim, sim. Quer dizer, dito tudo isso que falei, que sou amigo dos condicionamentos, há que se dizer que há hoje algo diferente. Há uma perda do poder do arquiteto, uma desatenção em relação a seu trabalho, e isso ligado a uma multiplicação da especulação imobiliária. Hoje o "arquiteto número um", digamos, é o dono da obra, o dono da grana. Quando o dono da obra quer uma obra de qualidade e apoia o arquiteto com entusiasmo, pode-se fazer uma obra de arte. Quando o dono da obra não quer saber disso, fica impossível.

Junto a isso, estamos em tempos de uma opção pela especialização. Ou seja, o arquiteto faz o exterior, o interiorista faz o interior, e assim por diante... E isso é apontado como obrigatório, muitas vezes já é ensinado nas faculdades. Então há empresas que só fazem fachadas, outras que só fazem isso ou aquilo. E não há diálogo entre as partes. Dentro dessa lógica, o controle da obra fica também com "especialistas", os gestores da obra. E, se o arquiteto diz que algo na obra não ficou bem feito, o gestor ou o patrão apenas dizem que não há tempo para mudar, e pronto. Aí não são mais dificuldades, no sentido que diz o Wright, aí são obstruções, é uma negação da arquitetura. E isso acontece muito. Tenho visto em Portugal, na França, na Holanda, por toda parte.

Já as condicionantes positivas têm a ver com sua frase que diz que "a ideia está no sítio"? Ou seja, de que as ideias para o projeto já estão no próprio local em que ele será feito.

A ideia também está no sítio. Às vezes as pessoas dizem que minha teoria da arquitetura é essa, de que "a ideia está no sítio". Não é bem assim. Mas, claro, a atenção ao contexto, não só físico, mas humano, do ambiente, é fundamental.

O edifício que fiz no Brasil eu não poderia fazer no Porto. Não tenho aquela extensão de delta [do rio Guaíba], não tenho um passado específico que está nas ruas e nas paisagens, não tenho aquele ambiente humano. Sim, o sítio conta muito. Mas é preciso ter atenção: por exemplo, houve uma época que em Nova York se tentou construir arranha-céus que dialogassem com os prédios ao lado. E essa ideia falhou, porque Nova York não é isso. Lá as coisas pipocam mesmo...

Sobre essa atenção ao contexto humano e histórico, percebe-se muito fortemente no seu trabalho a preocupação em se relacionar com as culturais locais, em entender a vida dos lugares. Mais do que uma opção, é um dever do arquiteto ser também um pouco etnólogo, antropólogo?

É um dever de toda gente. Mas no arquiteto é também uma muleta. Se não temos alguma coisa da qual partir, ao que nos agarramos? Tem gente que diz que trabalhar em uma cidade diferente, com uma cultura diferente, é muito difícil. E eu digo: não, é ótimo! É um estímulo fantástico.

Mas há muito dessa arquitetura "do espetáculo" que parece não se preocupar com isso. São obras que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, que não se preocupam com nenhum contexto. Como o sr. vê esse tipo de arquitetura?

Depende do caso. Seria possível fazer essa crítica a Nova York, por exemplo, mas, como estava dizendo, lá há por trás uma coisa que é a vida do lugar, não só a vida econômica. Quando surge um arranha-céu daqueles, não é uma coisa que parte só do arquiteto, há todo um ambiente propício para aquilo.

É diferente de Dubai, por exemplo. Nunca estive lá, mas, pelo que vejo, me parece uma coisa desenraizada, que não tem a ver com essa força que havia em Nova York já nos anos 1930, por exemplo. Lá me parece mais um capricho, um exibicionismo, a tentativa de expressão de um poder, o que no fundo é muito relativo. Mas o poder também sempre se expressou pela arquitetura, não é mesmo? E eu vejo algumas coisas que constroem hoje que, daqui a dez anos, nós não vamos conseguir nem olhar, acho eu. Pois não há autenticidade. Não é nem apenas sem raízes, é sem vida real.

Voltando ao seu trabalho e falando dessa relação com as culturas locais, queria que o sr. contasse um pouco como foi o seu contato com o Brasil, onde projetou a Fundação Iberê Camargo.

Meu contato com o Brasil, pelo menos à distância, vem de criança. Pois meu pai nasceu no Brasil, em Belém do Pará, e veio para Portugal aos 14 anos, quando houve a crise da borracha. Então eu tinha uma ideia do Brasil através das histórias que meu pai contava. Uma coisa meio mítica, encantada, de pássaros, animais, cores.

Mais adiante, eu entrei na Escola de Belas Artes do Porto, em 1949, durante a ditadura do Salazar, e a princípio havia muito pouca informação de fora. Chegavam poucos livros e havia uma imposição de um tipo de arquitetura no país, o chamado "português suave", que era muito empobrecedora.

E nesse contexto, nos anos 1950, entra uma nova geração na escola, ao mesmo tempo em que há uma relativa abertura do governo, que não podia mais se apoiar em Hitler e Mussolini. E começa a chegar para nós o trabalho do Le Corbusier (1887-1965), depois do Walter Gropius (1883-1969) e, a certa altura, chega o Fernando Távora (1923-2005) na faculdade com um livro embaixo do braço chamado "Brazil Builds". E aquilo foi uma coisa impressionante, mudou tudo. Os desenhos do Niemeyer, com curvas, o Lucio Costa... foi um sobressalto no nosso círculo.

E quando o sr. esteve pela primeira vez no Brasil?

Foi nos anos 70, acho que 1976. Fiz um seminário na Colômbia e decidi parar no Rio. Acho que o avião descia no centro ainda...

No aeroporto Santos Dumont?

Sim, porque lembro de ver a paisagem do avião, e fiquei completamente louco... aquilo era lindo. Fiquei uns dias sozinho, fiz muitos desenhos do Rio inclusive. Depois tive a oportunidade de ir a Ouro Preto e Belo Horizonte.

E para Belém do Pará, cidade do seu pai, o sr. foi?

Pois bem, mais recentemente fui a Belém do Pará. E lá o meu bisavô era fotógrafo. Nós sabíamos algo, mas muito pouca coisa. E ele tinha um estúdio, em uma casa que eu cheguei a ver. E então minha irmã, Tereza Siza, que é ligada a fotografia, descobriu que esse bisavô já era conhecido por lá, pois fez um livro sobre a cidade chamado "Belém da Saudade", que inclusive foi reeditado. Aí me mandaram as fotografias para eu fazer desenhos desses mesmos lugares e, em 2008, montaram uma exposição chamada "Siza: Júlio e Álvaro", com as fotos do meu bisavô e os meus desenhos. Foi muito bonito. E o engraçado foi que começou a aparecer um bocado de Sizas. Familiares e tal. Um dia eu estava andando em Belém e uma mulher passou de carro e gritou: "Primo!". E devia ser verdade...

E o contato com a cultura do sul do país, onde está a Fundação Iberê Camargo, como foi?

Eu tinha ido uma vez a Maringá, muito tempo atrás. Chamaram-me para uma homenagem ao Niemeyer. Eu só conhecia a cantiga "Maringá, Maringá". Mas lá fui eu.

Aliás, lembro que teve um inglês, que trabalhava muito na América do Sul, que escrevia coisas e tal... e ele foi lá e detonou o Niemeyer, fez uma crítica aos seus trabalhos arrasadora mesmo. E o Niemeyer teve uma reação impecável. Na sua hora de falar, disse só uma frase: "Nós fizemos o melhor que sabíamos". Mais nada. São histórias que eu não esqueço.

Mas vamos voltar. Fazer a fundação foi fantástico, porque também foram ótimos clientes. Era uma comissão, na qual estavam a viúva do Iberê, alguns amigos do casal e o Jorge Gerdau. Era gente muito simpática, e tinha muito dinheiro. Ele veio aqui ao Porto várias vezes, para ver o projeto. Contratou o melhor pedreiro, o melhor carpinteiro, o melhor eletricista... Fez uma equipe incrível. E não me obstruíram em nada, no sentido daquela liberdade criativa de que estávamos falando. As condicionantes eram só aquele delta maravilhoso, do rio Guaíba, e, ao fundo, a montanha verde.

Muitas pessoas já relacionaram aspectos do projeto do Iberê com o Sesc Pompeia, da Lina Bo Bardi. Principalmente as passarelas. Isso faz algum sentido para o sr.?

Posso dizer que essas recordações todas sobre o Brasil contaram muito quando fiz este projeto. O contato com os trabalhos de Lucio Costa, Niemeyer etc.

Sobre a Lina, é engraçado. Eu nunca pensei na Lina quando fiz o projeto. Ao mesmo tempo, eu tinha visto o trabalho dela. E eu tenho a convicção de que a aprendizagem, na vida, é ver muita coisa. E a gente vê tanto, tem tantas experiências, que elas estão aqui na nossa cabeça, mesmo que a gente não pense nelas. E quando é preciso, o subconsciente trabalha e "pumba", a coisa vem. Então quando me chamaram atenção de que o Iberê tinha algo de Lina Bardi, eu pensei: mas é claro. O subconsciente é um bom trabalhador.

A fundação foi agraciada com o prêmio Mies van der Rohe, um dos mais importantes do mundo. Então, para concluir, queria perguntar: o sr. conquistou vários dos maiores prêmios de arquitetura do planeta. Olhando para trás, cerca de 60 anos dedicados à profissão, como vê todas essas conquistas?

Sem ser modesto –porque não sou e acho horrível um certo tipo de modéstia–, há um fato que é: eu tive muita sorte. Em outras coisas na vida não, mas em relação à carreira arquitetônica, tive muita sorte. Por exemplo, ser chamado para fazer a Fundação Iberê Camargo é uma sorte. Não acho que aconteça tantas vezes na vida trabalhar nas condições em que trabalhei.

Em relação aos prêmios, realmente tive muitos, e acho que foram merecidos. Mas acho também que foram sorte, e que muitas pessoas poderiam ter levado esses prêmios que ganhei. Porque é muito circunstancial. Quer dizer, há um júri específico, um determinado contexto e um bocado de outros fatores.

Quando eu levei o Pritzker, por exemplo, várias outras pessoas poderiam ter ganhado. Foi uma junção de fatores, de quem era o júri, de um momento em que se falava muito de Portugal... É uma série de circunstâncias que pode acontecer a muita gente, porque pessoas com grande qualidade não faltam. Então eu fiz por merecer, mas também tive sorte.

Mas então foi sorte em muitas circunstâncias.

Sim... Sabe, tem uma história engraçadíssima. Uma vez eu estava fora, na França, e me ligou meu irmão dizendo que entraram e roubaram meu apartamento. Coisa chatíssima, então voltei no dia seguinte. Quando vi, meu quarto estava todo revirado, tudo jogado no chão. E estava lá a medalha de ouro de Nara [prêmio da Exposição Mundial de Arquitetura de Nara, no Japão, dado a Siza em 1995].

Quer dizer, levaram algumas coisas, até certos objetos afetivos, mas não levaram a medalha de ouro de Nara! E eu fiquei perplexo. Era pesadíssima, e nem quiseram pegar. E só aí eu vim a saber que as medalhas de ouro nunca são de ouro. Pois bem, assim são as medalhas de ouro: não são de ouro.