RESUMO Foi lançado na França livro do filósofo e historiador Georges Didi-Huberman que faz uma rica leitura da obra do cineasta, cuja linguagem cinematográfica deve muito à poesia e à montagem hábil de citações, associações de ideias, condensações e chistes. O autor liga Godard ao romantismo e a André Malraux (1901-76).

*

A extensa bibliografia crítica sobre a obra de Jean-Luc Godard ganhou um livro notável. Trata-se de "Passés Cités par JLG" (passados citados por JLG) [Les Éditions de Minuit, 208 págs., R$ 87,80 na Livraria Cultura], do filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman. Não é a única publicação lançada na França em 2015 sobre o cineasta, mas talvez seja uma das mais produtivas para interpretar sua obra, mapeada num ensaio profundo sobre algumas linhas de força de sua filmografia: a linguagem e a metalinguagem, a relação ambivalente com a história e com a política, a montagem feita de contrários, o uso iconoclasta e interessado dos discursos de autoridade, o cinema de poesia.

Tudo desenvolvido em capítulos nos quais quase sempre figura o número dois no título, de modo a indicar a divisão –interna e externa– como chave mestra da sua obra. Isso já estava no nome de muitos de seus filmes ("Masculino-Feminino", "Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela", "Uma Mulher É Uma Mulher", "Seis Vezes Dois", entre outros) e nas reversões obsessivas de muitas de suas frases ("É porque é preciso amar para viver que é preciso viver para amar", por exemplo), como já havia notado Marc Cerisuelo.

No capítulo inicial sobre a linguagem, que se torna particularmente interessante diante do título do novo filme do diretor, "Adeus à Linguagem" , Didi-Huberman fala do uso ostensivo das citações no cinema de Godard e das implicações dessa estratégia. Segundo o autor, o realizador cita para fazer um apelo à autoridade (invocando nomes como Dostoiévski ou Wittgenstein, por exemplo) e, ao mesmo tempo, para rejeitar toda forma de autoridade (já que a fonte da citação por vezes não é evidenciada, assim como seu sentido é transformado pelo modo que ela é utilizada).

Dessa maneira, o cineasta se esconde naqueles que cita, mas também se autoriza como "organizador consciente", sempre um passo à frente do espectador, graças à velocidade da montagem e da organização paralógica do raciocínio (ao invés do princípio de não contradição habitual, o diretor faz um uso preciso das figuras de oposição, cujas formas incluem o paradoxo, o conflito, a inquietude, a oscilação, a hesitação, a irresolução, entre outras dualidades disjuntivas). Assim, em linhas gerais, a linguagem godardiana deve muito à montagem hábil das citações, cuja fatura esfacela as tentativas de um discurso que unifique suas sucessivas divisões.

| Reprodução | ||

|

||

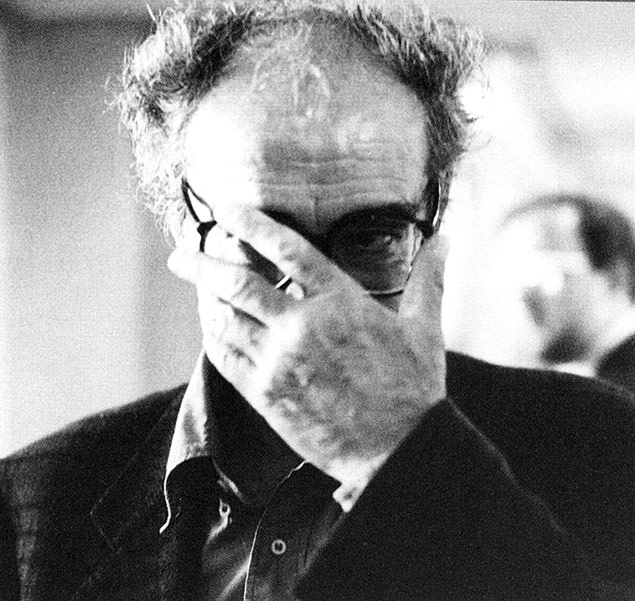

| O cineasta Jean-Luc Godard |

Para obter tais efeitos de revolução permanente, a montagem dos filmes se abre a um movimento de feição inconsciente. Como observa o ensaísta, há muitas associações de ideias, condensações, deslocamentos, transferências, sobredeterminações e chistes em Godard, entre outras operações que podem ser lidas em chave psicanalítica. No entanto, esse desenvolvimento que mimetiza o desejo, uma vez que não deixa espaço para se concluir, também pode ser lido por uma dialética (ou, como veremos, por duas formas diferentes desta).

Por um lado, como diz Didi-Huberman, "citar tem pouco sentido se não é para comparar com o presente". Assim, a montagem godardiana remonta os passados citados (imagens, palavras, sons) formando uma espécie de constelação que reflete sobre a história e o mundo contemporâneo. O filósofo Walter Benjamin, que é uma referência central no livro, é chamado para uma comparação elucidativa entre os princípios de composição de Brecht e Godard, com suas ações interrompidas, choques, arranjos experimentais, entre outros dispositivos que visam à reflexão. Temos aqui, num primeiro sentido, uma dialética que remonta a história, abrindo nosso presente para o impensado, tal como se vê em vários momentos das "História(s) do Cinema". É quando o diretor se torna um "historiador", um "pesquisador das ciências humanas", segundo o autor, fazendo com que o cinema e a história se interpenetrem, um abrindo o outro. É a montagem como plurivocidade.

Por outro lado, existe também uma espécie de dialética –se a palavra cabe ao caso– que produz palavras de ordem, imagens sem discussão, propaganda, confusão, ecoando o período maoista do diretor. Se é verdade, como já disse Godard, que "os 'travellings' são uma questão moral", nada mais justo do que ver a ética que orienta algumas montagens do diretor, que às vezes parece se situar em "alguma parte entre Santiago Álvarez e Andy Warhol".

Nessa perspectiva, Didi-Huberman dá também um passo adiante, escrevendo num capítulo uma carta ao diretor, na qual ultrapassa as etiquetas habituais atribuídas ao cineasta: gênio, polemista, chato, assim por diante. Não é uma tarefa fácil: se é um tanto previsível que os amantes do cinema narrativo clássico tenham alergia em relação a um criador que deliberadamente questiona o cânone, tudo fica mais nebuloso quando lembramos que Guy Debord considerou Godard como uma encarnação perfeita –embora perversa– do que chamou de "sociedade do espetáculo" (afinal, como lembra o autor, os aspectos de artista pop do diretor são "inumeráveis").

CEGUEIRA

No meio desse fogo cruzado, Didi-Huberman pinça momentos nos quais flagra o diretor emitindo juízos historicamente problemáticos, como quando diz que "os judeus fazem aos árabes o que os nazistas fizeram aos judeus". É, na visão do autor, quando a montagem deixa de ser dialética e transforma a história numa partida de tênis entre os bons (as causas que o cineasta aprova) e os maus (aqueles que reprova). Entre esse campo e contracampo políticos, Didi-Huberman sugere ao diretor uma política do "fora de campo" (que incluiria, por exemplo, a refutação de Yasser Arafat à tese godardiana logo acima).

Assim, como sugere o ensaísta, temos em Godard pelo menos duas formas de negação: uma aberta, que permite o impensado; outra fechada, cujo movimento pode resultar numa forma refinada de propaganda política.

Mas –pergunta-se o autor– de onde viria esse impulso de negação? Segundo Daniel Cohn-Bendit, protagonista do Maio de 68 e ator em "Vento do Leste", a vida de Godard "é uma revolta permanente contra sua origem, contra sua família que pertencia à grande burguesia suíça, racista e fascistoide".

Assim como o fantasma do "colaboracionismo" ameaça sua origem, marcando-o para sempre, parte de sua trajetória pode ser lida como projeção fantasmática sobre o cinema como um todo a partir dessa questão inicial.

Num correlato a desenvolver sobre a impossibilidade da poesia após Auschwitz na visão de Adorno, a obra de Godard é uma revisão do que o cinema não viu na história, do quanto este permaneceu cego em momentos crucias. Citar o passado, nesse caso, é dar-lhe uma possibilidade de redenção.

A cegueira do cinema permite recolocar numa nova base o gesto contínuo godardiano de liberação da enunciação cinematográfica padrão: de "Acossado" (1960) a "Adeus à Linguagem" há um fio contínuo de liberdade, entendida como negação à regra (pois, segundo uma fórmula famosa do cineasta, "cultura é regra, arte é exceção"). Em linhas gerais, tal definição de liberdade é o esteio da sua obra, seu modo de expressão. No entanto, a fina análise e interpretação de Didi-Huberman não se isenta de ver o que poderia haver de regra na exceção, isto é, de tentar apanhar quando o movimento da liberdade vira no seu contrário. Como sublinha o ensaísta, os artistas podem ser bem mais normativos quando procuram impor interditos, obsolescências, tabus, mesmo que em nome da liberdade.

Para flagrar esse pêndulo da liberdade à norma, muito mais do que um retorno às origens biográficas sugeridas na citação de Cohn-Bendit, o livro propõe rever alguns fundamentos do imaginário do cineasta, como a influência de André Malraux, por exemplo. Não, evidentemente, no sentido de desqualificar a arte do diretor, que é altamente valorizada, com razão, na maior parte do livro (afinal, é impossível negar que Godard é um dos maiores da história do cinema), mas de registrar a autoridade que pode eventualmente estar subjacente ao discurso do artista livre, visto sob a roupagem de um sujeito suposto saber (para usar uma expressão de Lacan, que também fundamenta o olhar do ensaísta).

Segundo Didi-Huberman, parte do estilo de Godard se deve a Malraux: aforismos metafísicos, fórmulas eficazes, lapidares, proféticas, oraculares, peremptórias e assim por diante. Como o escritor que o fascina, isso resulta numa espécie de "abuso de autoridade", que frequentemente usa esses expedientes para veicular uma linguagem da verdade (isto é, na qual há uma tentativa de definição de conceitos) mesmo onde ela de fato não existe. Talvez aí esteja a origem de certa reserva de Godard a Foucault, que soube tão bem ver as formas discursivas do poder, mesmo onde estas não parecem estar: uma visão foucaultiana da obra do cineasta possivelmente pegará avessos normativos no meio dos seus avessos artísticos.

Ou, talvez, aí se esbarre num limite na obra notável de Didi-Huberman, que por vezes espera o "historiador" e o "pesquisador das ciências humanas" no lugar do artista (confusão esta que, certamente, os filmes do diretor estimulam).

Independentemente de tal questão, que não subtrai o valor de "Passés Cités para JLG", cabe destacar o modo singular com que ele articula o romantismo alemão com a filmografia do diretor.

Nessa chave, o ensaísta toca em quatro aspectos fundamentais para compreender a obra de Godard: a prevalência da imaginação sobre as outras faculdades; a fragmentação como procedimento para visar um ideal de totalidade; a contradição, que autoriza a arte ser pensada como técnica de montagem capaz de unir o incomensurável; a força especulativa da poesia.

Se é verdade, como querem, por exemplo, Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy, que ainda pertencemos à época que o romantismo abriu, Godard talvez seja um dos mais refinados observadores desse tempo. É por sua imaginação, fragmentação, contradição e poesia impregnada de teor de verdade que sua filmografia alça um voo singular sobre a arte e o nosso tempo. Mas fiquemos num traço fundamental da ligação entre o cineasta e seus antecessores de Iena: a poesia.

LIBERDADE

Como lembra Didi-Huberman, a história da poesia no cinema começa com a obra de vários cineastas seminais (Dziga Vertov, René Clair, Walter Ruttmann, entre outros) e com as teorizações de Viktor Chklovski. No entanto, talvez seu momento teórico mais próximo de nós sejam as formulações de Pasolini ("irmão" e "antípoda" de Godard, nas palavras do ensaísta).

O cineasta italiano, que também escreveu muita poesia, publicou um célebre ensaio sobre o que chamou de "cinema de poesia", isto é, sobre aqueles filmes nos quais a linguagem se libera de sua função (entre outros aspectos, que não cabe desenvolver aqui). Diferenças à parte entre os dois diretores, é justamente o que Godard faz no seu cinema do cinema (e que nos leva de volta ao romantismo alemão).

Para o romântico Schlegel, poesia e filosofia andam juntas na metalinguagem. Assim, a poesia é não só poesia, mas também poesia da poesia (como o cinema de Godard é cinema e cinema do cinema). Isso significa, entre outros aspectos, que a metalinguagem é capaz de explorar todos os estados possíveis da linguagem, do estilo, da imagem e do pensamento, como sublinha Didi-Huberman.

É o que permite esse arranjo complexo de Godard, que nos seus melhores momentos consegue internalizar as contradições do mundo que vivemos tal como uma questão inconclusa, um projeto a ser trilhado pela liberdade, única forma de ver.

São muitas as questões que o livro suscita, mas não só em relação a Godard. A figura do artista pode encarnar como poucas o que entendemos por liberdade hoje (e, se fosse possível resumir, é da liberdade dos artistas que o livro trata). Claro que para nós, brasileiros, é necessário fazer os ajustes ao quadro da nossa realidade, ou mesmo, numa visada mais ampla, definir o que venha a ser a liberdade no capitalismo hoje. No entanto, mesmo que se cheguem a molduras que lhe subtraiam aspectos, é difícil negar a liberdade que se pode ver na esfera da arte em algumas obras quando se visita uma Bienal ou se vê um filme de Godard.

Se "cultura é regra, arte é exceção", como celebra a fórmula acima exposta, há uma cruzamento entre ética e estética que define quem vem a ser artista: pode se escolher entre Andy Warhol ou Pasolini, por exemplo.

Não que isso resulte num campo irrestrito de liberdade para todos os artistas: isso não existe. Mas, de fato, há alguns que conseguem ter liberdade, e é nesse ponto que a revisão da obra de Godard feita por Didi-Huberman ganha ainda mais voltagem. Ver em detalhe o que um artista livre faz da liberdade é sempre um aprendizado, sobretudo para aqueles que não a têm (ou não a querem). Os dilaceramentos de Jean-Luc Godard ainda são uma espécie de fronteira ou linha de fuga que, nas palavras de Deleuze, é "onde as coisas se passam, os devires se fazem, as revoluções se esboçam". Não é pouco.

DANIEL AUGUSTO, 42, cineasta, dirigiu, entre outros, "Não Pare na Pista" (2014).