RESUMO Na Armênia, em busca das reminiscências do massacre de armênios pelo Império Otomano, a reportagem encontrou narrativas variadas, de histórias dramáticas a críticas à "vitimização". No dia 24, a Armênia rememora os cem anos do genocídio, que a Turquia e outros países, como o Brasil, não reconhecem.

*

Em Ierevan, as flores brotam no vidro. De pétalas violáceas e miolo amarelo, nascem nas vitrines das lojas e nas janelas dos automóveis. São do gênero miosótis, cujo nome popular –não me esqueças– tem ali um forte significado.

Os adesivos florais epidêmicos na capital armênia são parte de uma campanha do governo para marcar o centenário do genocídio de seu povo pelo Império Otomano.

Não que a Armênia precisasse recordar aos cidadãos essa história selvagem. Durante uma semana de viagem pelo país, entre a estrada e pequenos povoados, a "Ilustríssima" deparou-se com um monumento oral do que foram aqueles anos de violência e perseguição.

Os detalhes, transmitidos por sobreviventes, ainda estão na memória dos 3 milhões de habitantes do país. Mas com variações. A lembrança do genocídio aparece de diferentes maneiras entre as gerações mais antigas e as mais jovens, na cidade e no campo, entre membros do governo e da sociedade.

| Cassiana Der Haroutiounian | ||

|

||

| Ruben, 9, com miosótis de papel feitos pelos alunos de sua escola; ele sonha ser diplomata. |

No subúrbio de Malatia-Sebastia em Ierevan, apelidado Bangladesh por concentrar uma parcela pobre da população, Armen Vardanian, 70, recebe a reportagem com docinhos para contar as histórias que ouvia da mãe. Ela morreu em 2009, aos 104 anos. De uma parede, seu retrato observa a sala.

A casa do eletricista parece um museu voltado para a memória do massacre. Ele mostra nas prateleiras os livros dedicados ao genocídio armênio –em um deles, está registrado o relato de sua mãe. Ele exibe também os DVDs em que guardou os depoimentos dela, em reportagens para a televisão.

"Não tenho filhos, então tento contar essa história para outras pessoas", diz. São relatos que, até recentemente, ele próprio não conhecia. Vardanian cresceu vendo a mãe reunir-se com outros sobreviventes e, a portas fechadas, conversar sobre o que aconteceu.

"Quando ela começou a falar, anos antes de morrer, me chocou. Entendi por que não tinha me contado. Não queria que uma criança participasse do sofrimento dela."

Através da janela do eletricista, o sol que escurece atrás dos picos do Ararat, montanha-símbolo da Armênia, dá um tom de realismo mágico às histórias narradas.

Sua mãe contava ter sido levada de Malatya, na atual Turquia, até Aleppo, na Síria, por uma caravana de camelos. Ali, conheceu quem mais tarde seria o pai de Vardanian e reencontrou-se também com uma vizinha de seu vilarejo.

A amiga, por sua vez, lhe narrou ter sido levada com outras mulheres para uma floresta onde eram mortas a machadadas por um turco. Os corpos, disse, eram jogados em um poço. Ela, no entanto, teria sobrevivido ao último golpe, sendo deixada, nua, em cima da pilha de cadáveres. Inicialmente confundida com um demônio por outro turco que ali passava, foi mais tarde resgatada por ele. "Ele a escondeu por uma semana. Depois, com medo de ser denunciado, pediu perdão e expulsou a jovem de casa, disfarçando-a e fazendo-a passar por turca."

As histórias da família de Vardanian integram a coletânea oral dos relatos dos sobreviventes dos massacres otomanos. No início do século 20, os armênios eram um dos mais importantes grupos cristãos na região –foram dos primeiros na história a converter-se a essa religião, antes mesmo de Roma.

MASSACRES

A visão dos massacres como campanha sistemática para matar e deportar armênios de províncias imperiais é negada pela Turquia. O Brasil, como EUA e Reino Unido, entre outros, tampouco reconhece a existência de um genocídio armênio.

O marco oficial do episódio é 24 de abril de 1915, quando 250 intelectuais armênios foram detidos em Constantinopla, hoje Istambul, deportados e mortos.

Enquanto a Armênia conta 1,5 milhão de mortos, a Turquia estima o saldo entre 300 mil e 400 mil, que não teriam sido vítimas de perseguição étnica, mas de conflitos políticos, sobretudo por se alinharem à inimiga Rússia durante a Primeira Guerra Mundial.

Eram décadas de grave crise entre os otomanos, com a perda de território na atual Grécia e nos Bálcãs e a economia esfarelando-se. À época, a Europa referia-se ao império como seu "homem doente".

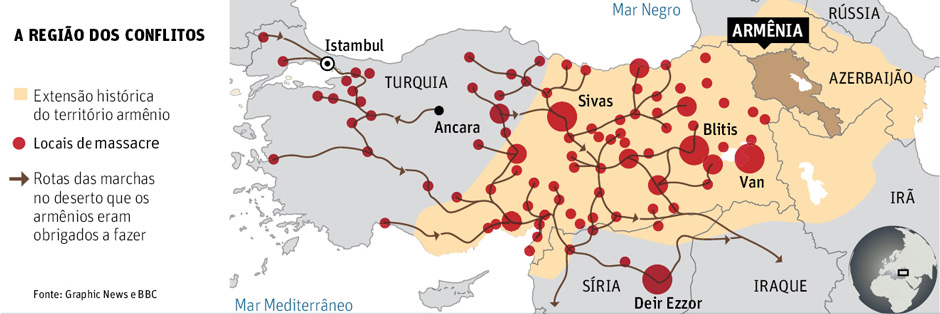

| Editoria de Arte/Folhapress | ||

|

||

| Genocídio na Armênia |

Narrativas como as de Vardanian têm se apagado. Há poucas testemunhas vivas, e essas são as que fugiram do terror ainda crianças. As lembranças mais sólidas são as registradas à época, também por diplomatas e missionários estrangeiros no império.

Parte do arquivo está reunido no Museu do Genocídio, em Ierevan, fechado durante a visita da reportagem, poucas semanas antes da efeméride –alimentando comentários irônicos, na cidade, de que o governo não se organizou, apesar do prazo de cem anos.

Mas a história ainda está presente em vilarejos como Yervandashat, na fronteira com a Turquia. As perseguições no Império Otomano foram a razão pela qual a família de Ruben Sargsyan, 80, cruzou o rio Arax, que naquela região divide a Armênia da Turquia, em 1921. A esperança de que a União Soviética entregasse aos armênios o povoado de onde haviam fugido, Bagaran, foi o motivo pelo qual permaneceram ali por quase cem anos. Eles ainda esperam esse dia.

"Conseguimos ver a nossa antiga casa da estrada. Há curdos vivendo nela", diz Sargsyan, que afirma descender do herói armênio Gevorg Marzpetuni, famoso por suas batalhas. O lar de sua família, afirma, está do outro lado da linha que divide os países. "Foi difícil perceber que não íamos voltar. Meu avô chorava quando olhava para a fronteira."

Ao longo do dia, reaparece em vários relatos a angústia de poder enxergar o que chamam de Armênia Ocidental –hoje, Turquia– e saber que não podem cruzar aquela fronteira e visitar a terra de onde suas famílias vieram.

Tamanha deve ter sido a repetição desse pensamento enquanto o neto de Sargsyan crescia que há dois anos o menino, também chamado Ruben, entregou aos pais um caderninho surrado onde havia traçado pontos e setas em um complicado mapa.

Hoje com nove anos, ele explica os desenhos, guardados pela família como uma relíquia: representam uma estratégia militar para conquistar os territórios turcos, incluindo Istambul. "Eu enviaria as tropas e os turcos viriam defender-se. Então nós os surpreenderíamos pelo outro lado", diz. "Como somos poucos, teríamos que rodeá-los e destroçá-los."

Ruben sonha tornar-se embaixador armênio na Itália, cuja língua aprendeu sozinho assistindo ao canal Rai na TV. Ele ouviu desde cedo a história do desastre sofrido por seus antepassados. Na única escola do vilarejo, a diretora, Mariam Hovhanisian, diz não poupar nenhum de seus 82 alunos, crias das 600 famílias que moram ali. "São jovens, mas isso não nos impede de contar toda a história. Contamos como se eles fossem adultos. Precisam saber."

Yervandashat, como tantos outros povoados, parece viver ainda em décadas anteriores, esquecido não apenas pelo tempo mas principalmente pelo governo. O gás natural não chega até ali. Além dos empregos gerados pela escola ou pelo hospital, o único trabalho é na lavoura de damasco e pêssego.

"Sonho construir uma igreja aqui. Não temos nenhuma", diz a aluna Larissa Ghazarian, 13. "Assim, não ouviríamos o chamado para a reza que vem das mesquitas, do lado turco. Me incomoda."

ASFALTO

A reportagem segue a estrada que liga Ierevan ao antigo templo pagão de Garni, que coroa a beira de um precipício. Já a poucos quilômetros da cidade o asfalto começa a falhar, e o cenário se transforma–as construções luxuosas do centro da capital, onde jovens desfilam jaquetas de couro, cedem lugar a casebres empobrecidos e camponeses em trapos.

| Cassiana Der Haroutiounian | ||

|

||

| Cadeiras velhas na estrada entre Ierevan e Garni |

Jania Hayrapetian, 65, vende legumes em conserva na beira da estrada. Ela diz que se lembra constantemente do genocídio, mesmo sem ter muitos detalhes, por não ter conhecido os avôs. "Mas a situação é tão difícil na Armênia que, quando acordamos, já estamos tentando sobreviver", afirma. "Não pensamos na Turquia."

Enquanto narra a morte de um de seus filhos, por falta de dinheiro para tratar uma hemorragia interna, Hayrapetian é abordada pela vizinha Rosa Melkonian, 68. De sorriso generoso, ela se senta no chão e mostra o resultado do seu dia de trabalho: raízes de uma erva chamada "sibekh", amontoadas dentro de um saco de lixo.

O desastre econômico armênio é, segundo a cientista política Irina Ghaplanyan, 31, o resultado do colapso de suas estruturas após o fim da União Soviética, da qual a atual Armênia fez parte de 1922 até 1991. "Somos reféns do passado –do distante, o do genocídio, e desse, recente."

A Armênia em sua forma presente existe apenas desde o início do século 20, estabelecida em uma pequena porção do que era seu território histórico. Armênios haviam tido um extenso reino por volta do início da era cristã –do Mediterrâneo ao Cáspio– e outras variações territoriais ao longo do tempo, mas, à época da Primeira Guerra Mundial (1914-18), seu oeste era parte do Império Otomano, e seu leste, domínio russo.

Hoje, o país está em conflito com o Azerbaijão na sua fronteira leste e, a oeste, a passagem para a Turquia está fechada. Sem acesso ao mar, depende estrategicamente da Rússia. O PIB per capita do país, segundo o estimado pelo FMI para este ano, é de US$ 3.474 –o do Brasil é de US$ 11.527. Cerca de um terço dos habitantes vive em situação de miséria.

"A opinião da minha geração é de que há que consertar o país antes de exigir o reconhecimento do genocídio", afirma Ghaplanyan. "Sem um país democrático e inclusivo, nada importa. Precisa haver um projeto politicamente viável."

Nascida na Armênia, ela estudou entre EUA, Malta, Reino Unido e Alemanha, enquanto concluía seu projeto de doutorado sobre as elites locais. "Desde a soberania, nós esperamos um líder que esteja engajado na criação de uma narrativa histórica. O governo não age no interesse da nossa nação."

Jovens com instrução e qualificação repetem esse discurso à reportagem ao longo da semana. Um visto para morar nos EUA ou na Europa seduz uma geração ambiciosa. Nos vilarejos é comum que homens da família viajem por longos períodos para países como a Rússia, onde o trabalho é mais vantajoso. Há no país vilarejos habitados só por mulheres.

A cineasta Maria Saakyan fez o caminho inverso. Ela havia se mudado para Moscou com a família em 1992, aos 12 anos, mas voltou a seu país em 2008. Saakyan conta que sonhava regressar e o fez já estabelecida, mas não encontrou, em Ierevan, a recepção que esperava. "Em Moscou, todas as portas estavam abertas para mim. Aqui ninguém me ajuda, mesmo sabendo que represento o cinema local."

Ela diz que "queria criar uma indústria". "Mas não há lei de audiovisual. Não há patrocínio. O governo não sabe diferenciar o bom cinema do ruim. Meus amigos de fora do país fazem mais pelo cinema armênio do que os armênios."

Saakyan afasta com as mãos, enquanto fala, a ideia de filmar a história do genocídio. "Eu nunca vou fazer esse longa que esperam da gente, esse drama de época, com figurino", diz. "Estamos presos nessa questão. É uma dor, mas não podemos seguir com ela."

Embora o genocídio tenha se firmado como elemento central na identidade armênia –a cientista política Ghaplanyan menciona uma "característica de vítima" disseminada na população– foi em busca de outros traços do passado que a americana Margurite Malikian, 52, desembarcou em Ierevan.

Sua família descende de armênios iranianos, expulsos do país pelo xá Abbas no início do século 17. "Criada como americana", ela se frustrava nos EUA quando outros membros da diáspora se aproximavam. "Percebi que eu não era o que eles procuravam em mim."

"Esperavam que eu fosse uma armênia de coração grande, e eu não era", diz, referindo-se à amabilidade que parece regra no país. "Hoje, tendo estado aqui, procuro a mesma coisa em outros armênios", afirma a professora de ioga.

Malikian planeja ficar no país por cinco meses, a caminho da Índia. Ela diz que sua relação com a Armênia é de certa forma genética. "As pessoas tratam você como se estivesse voltando para casa, como o primo exótico."

Quando caminha nas ruas de Ierevan –cosmopolita, mas de sociedade conservadora, em que homens e mulheres fazem parte de grupos distintos no espaço público– Malikian encontra olhos surpresos fincados nos seus dread- locks. "Outro dia uma mulher agarrou meu cabelo na rua, e um homem parou o carro e pediu para pintar meu retrato", diz.

O genocídio, para Malikian, "é parte de ser armênio". Embora sua família tenha emigrado muito antes dos massacres, ela conta ter sido abordada nos Estados Unidos por idosos que lhe diziam ter coletado dinheiro para "o seu povo". O massacre dos armênios, no início do século 20, foi um dos grandes temas humanitários americanos, motivo de inúmeras missões de beneficência. "Vem com o sobrenome" (facilmente reconhecível, pela terminação quase sempre em "ian"), conclui a americana.

Para Malikian, a definição dos massacres como genocídio não importa, diante dos fatos. O essencial, acredita ela, é o indulto. "O perdão beneficia quem perdoa, e não quem é perdoado."

RECONHECIMENTO

A campanha do governo armênio, porém, é de insistência no reconhecimento por parte da Turquia de que houve, em seu império anterior, uma eliminação sistemática da etnia.

"Não temos direito de exigir nada", diz em entrevista à "Ilustríssima" Serj Sargsyan, presidente da Armênia, em sua residência oficial. O clima leve na sala, após um de seus assessores ter cantarolado "Canto de Ossanha" à reportagem, perguntando o nome do compositor (Baden Powell e Vinicius de Moraes), contrasta com a gravidade da questão.

"O que esperamos é que os valores superem os interesses. É óbvio que diversos países com relações de comércio com a Turquia evitam discutir esse assunto, mas essa não é a postura moral correta. Um genocídio não é contra um povo, é contra a humanidade."

Essa lógica, diz o presidente, perpetua os massacres étnicos. "O genocídio dos judeus aconteceu porque ninguém impediu. Ninguém se lembrava do massacre dos armênios. O perpetrador pensa que está impune, e isso se repete em Ruanda, em Darfur."

O centenário é também uma celebração, diz Vigen Sargsyan, chefe de gabinete armênio.

Em primeiro lugar, de gratidão pela comunidade internacional, que acolheu a diáspora armênia, hoje de 5 milhões de pessoas (entre 20 mil e 40 mil delas no Brasil).

Além disso, de comemoração pelo estabelecimento de um país armênio, contra as circunstâncias históricas. "Os sobreviventes saíram da fila da morte e criaram uma nova vida. Merecem a celebração."

Mas as histórias sobre a morte prevalecem. Esse é também o tema da artista Nazik Armenakyan, que em 2004 fotografou alguns dos sobreviventes do genocídio. Os retratos, em preto e branco, registram os rostos envelhecidos das poucas pessoas então vivas que haviam testemunhado os massacres. "Eram encontros com a morte, com o cheiro da morte."

Um dos retratos que Armenakyan mostra à reportagem é especialmente impactante. Uma mulher, aos seus cem anos, segura uma fotografia de si mesma quando jovem. "Ela não falava, ouvia ou se mexia quando a encontrei. Mas, quando fui fotografá-la, ela se tornou forte e agarrou a foto. Podia mostrar pela última vez quem ela foi. Depois do retrato, não conseguíamos tirar a imagem das mãos dela, como se ela quisesse ficar com o passado dela."

Armenakyan recorda que perguntava aos fotografados qual era o motivo para viverem tanto. "É incomum que pessoas vivam assim, cem anos, e em tais condições. Parecia que queriam ver, ouvir alguma coisa. Alguns me diziam que queriam ver o lago Van e, então, morrer."

| Nazik Armenakyan | ||

|

||

| Remella Amlikyan, nascida em 1905 |

ESTRADA

Tão fundamentais quanto os depoimentos desses sobreviventes são as histórias de que se lembram seus filhos e netos. Na estrada, a "Ilustríssima" visita vilarejos ao redor do país em busca dessas memórias, com a ajuda do motorista Ashot Kiragosian, 35.

Sisudo, ele só rompe seu silêncio e sorri quando encosta o carro à beira do caminho e pergunta a algum passante: "Tem 'tatik' aqui nessa vila?", usando o termo em armênio para "vovozinha". Passam-se dias sem que ele fale. Quando o faz, conta que sua bisavó, Aredik, havia sobrevivido ao genocídio. Dela, que morreu recentemente com mais de cem anos, recorda dois traços físicos.

Primeiro, o cabelo longo, que, pela tradição familiar, ela não cortava. "As mulheres só podem cortar o cabelo quando um irmão morre, para cobrir o caixão dele com os fios, e ela não tinha irmãos". Depois, as cicatrizes em todo o corpo, resultantes, segundo ela narrava, de quando uma família turca a escondeu em um forno para salvá-la de um massacre.

"Eu pedia que ela me contasse a sua história para me dar raiva e eu poder matar os turcos. Mas ela dizia que não. Que havia sido salva por uma família turca. Essas pessoas que colocaram a minha bisavó no forno permitiram que muitos armênios, como eu, existissem."

Em um casebre agarrado a uma colina rumo a Geghadir (a 20 km de Ierevan), a história de um resgate pelo suposto inimigo se repete, contada por Azganush Avetisian, 88. Sorridente em seu vestido azul de bolinhas, a anciã passa aos ataques de riso quando nota a dificuldade da tradutora para entender os termos arcaicos que usa.

Seu pai, narra, sobreviveu escondido entre a vegetação e foi encontrado por um turco. "Ele o ajudou porque meu avô havia ajudado um turco antes", diz Avetisian. "Ele curou meu pai com ervas e o ajudou a fugir para a Rússia numa charrete."

Ela, porém, não se lembra dos detalhes, e repete a mesma história diversas vezes, enquanto sua nora nos serve suco de damasco. O pai veio da região de Khars. Ele carregou pelo resto da vida marcas de corte nos pulsos e na barriga, das quais nunca deixou de falar. Tinha seis irmãos, só resta um.

A cicatriz do genocídio corta longe. Chega ao Brasil, com os sobreviventes refugiados no país. "A existência de uma comunidade armênia no Brasil é uma prova do genocídio", diz Lusine Yeghiazaryan, 40, professora do curso de armênio da USP. Filha de um diplomata, ela visitou o Brasil acompanhando o pai e não retornou.

O curso de armênio foi fundado na USP em 1964 por Yessai Kerouzian, figura quase mítica entre os alunos, que ainda hoje recorrem a seus textos nos estudos. Segundo relatos, ele adaptou uma máquina de escrever, trocando letras latinas por armênias, para impulsionar o intercâmbio linguístico.

Yeghiazaryan define a Armênia como "um prato cheio" para os alunos que buscam "coisas diferentes". Ela frisa a riqueza de sua língua (indoeuropeia, como as línguas latinas ou o grego), de sua cultura (na qual a religião tem um papel central), de sua literatura (escrita em um alfabeto próprio) e de sua história (que acompanha os impérios da região por milênios).

A despeito da variedade de temas armênios ao alcance da pesquisa, o genocídio ainda é um dos principais motivos pelos quais alunos buscam as aulas de Yeghiazaryan e de Deize Pereira, que também ensina no curso –onde ela própria estudou.

"Eu me interessava pelo armênio porque era uma língua antiga, mas nunca pensei que fosse dar aula sobre isso", conta Pereira, que faz parte da terceira geração de professores do curso, hoje com 200 alunos entre suas diferentes disciplinas. "Nunca houve tanta gente interessada na Armênia."

Foco da resistência armênia, Van, na Turquia, guarda marcas do massacre

DIOGO BERCITO, 26, jornalista, mestrando em estudos árabes e islâmicos na Universidade Autônoma de Madri, assina o blog Orientalíssimo no site da Folha (orientalissimo.blogfolha.uol.com.br).

CASSIANA DER HAROUTIOUNIAN, 31, é editora de fotografia da revista "Serafina" e coautora do blog Entretempos no site da Folha (entretempos.blogfolha.uol.com.br).