Uma enorme pomba branca em neon paira sobre os escritos "paz na terra" na entrada do pavilhão da Hungria nesta Bienal de Veneza. Ao lado, o espaço americano parece uma casa abandonada, com a entrada do prédio neoclássico desviada para os fundos. O nome da exposição ali é "amanhã será outro dia".

Essas representações nacionais dão o tom das seleções oficiais que países com pavilhões nos Giardini, entre eles o Brasil, levaram à mostra italiana, que vai até 26/11. Há um desejo coletivo quase delirante pela paz num mundo em ruínas ou em vias de destruição.

Em crítica óbvia, mas não por isso fraca, aos Estados Unidos de Trump, o artista Mark Bradford, gay e negro, desestruturou o espaço de seu país. Deu cara de escombro à entrada e, na primeira sala, criou uma instalação de papel que parece um tumor avermelhado a dominar o espaço.

| Vincenzo Pinto/AFP | ||

|

||

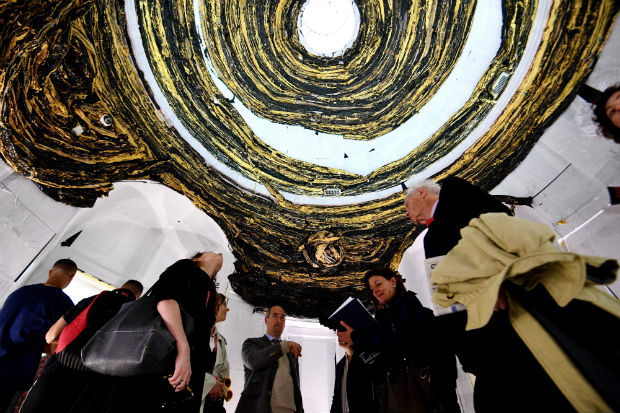

| Americano Mark Bradford deu cara de escombro a instalação que lembra a Casa Branca |

Suas obras parasitam uma arquitetura criada nos moldes da Casa Branca. No espaço central, coroado por uma cúpula, cobriu as paredes de papel rasgado e criou intervenção no teto, dando a impressão de que o domo desabará.

Nas paredes, telas geométricas negras, com o papel alumínio usado pelo artista para tingir mechas de clientes em seus tempos de cabeleireiro, dão peso sinistro à sala.

No final, um menino negro é visto de costas caminhando na calçada, podendo ser mais uma entre tantas vítimas recentes da violência policial contra negros –é o único elemento figurativo da mostra.

De formas mais e menos explícitas, pavilhões de outros países também dissecam um mundo em crise, palco de guerras, do avanço do conservadorismo e de um crescente clima de paranoia.

OPOSTOS

Há um contraste nervoso com o clima escapista, delirante e alienado da mostra principal, que coloca o artista na posição de privilegiado detentor do direito ao ócio e desconectado da realidade.

Num ponto, caso do pavilhão húngaro, essa vontade de fuga da Bienal transparece nas representações oficiais. Gyula Várnai, artista daquele país, faz uma ode a utopias da década de 1960, com cidades futuristas projetadas em vídeos, arco-íris na parede e um fragmento de roda gigante.

Essa mesma obsessão nostálgica por delírios e desejos marca as escolhas de obras da francesa Christine Macel, à frente da caótica, irregular e fraquíssima mostra principal.

Outro momento delirante das representações oficiais, o pavilhão dividido por República Tcheca e Eslováquia, tem uma das mais bizarras instalações –cisnes brancos luminosos equilibrados sobre pedestais diante de uma projeção enorme do mar, obra da eslovaca Jana Zelibska.

Trabalhos assim são exceções. Algo entre celebração e desespero, as esculturas da britânica Phyllida Barlow relembram as ruínas de mentira que nobres do século 18 tinham nos jardins dos castelos ingleses, as chamadas "follies", acessórios essenciais no culto à melancolia que dominou o auge do romantismo.

Num eco do pavilhão dos EUA, o britânico também parece uma casa em corrosão, de torres tortas, quase a desabar. Na varanda, peças coloridas emolduram uma vista deslumbrante de Veneza, em clima de fim de festa.

Esse estado de suspensão ressurge no pavilhão israelense, que escalou Gal Weinstein. Ele deixou mofar o primeiro andar, que parece mergulhado no esquecimento, e criou, no piso de cima, uma nuvem de algodão alaranjada e vermelha, como um bombardeio congelado no tempo.

Outros pavilhões também falam do medo de um colapso iminente. Mas, antes da violência, existe a vigilância. A paranoia domina as representações da Rússia e do Egito.

Enquanto os russos Grisha Bruskin, Sasha Pirogova e o coletivo Recycle Group criam ambientes imersivos, de projeções brancas sobre esculturas brancas que tratam de espionagem, o egípcio Moataz Nasr filmou uma mulher aterrorizada por um mundo mergulhado na escuridão.

O escuro é o mote do pavilhão dinamarquês, um dos mais irritantes e originais desta Bienal. Visitantes ali são obrigados a ficar meia hora em escuridão quase total ouvindo uma obra sonora.

É uma narrativa criada por Kirstine Roepstorff sobre a morte e o poder regenerador da ausência da luz, comparada aqui a um útero primordial de onde talvez ninguém devesse ter saído, dada a catástrofe do mundo atual.

Mesmo com discurso cafona e um tanto entediante, esse é o espaço da resistência numa Bienal marcada pela ansiedade e a overdose de imagens. Faz desacelerar e prestar atenção ao nada, às trevas que podem ressignificar uma vida de aparências.