Dezenove decibéis. Esse é o volume de um sussurro, o máximo de ruído tolerável na prisão síria de Saydnaya, onde detentos ficam o tempo todo vendados. Eles guardam na memória só o eco dos passos dos vigias, o barulho das fechaduras das celas e os gritos dos torturados.

"O limite entre silêncio e ruído ali é o limite entre vida e morte", diz o artista jordaniano Lawrence Abu Hamdan, que usou relatos de sobreviventes da cadeia mais brutal do regime de Bashar al-Assad numa tradução plástica do conflito. "É uma execução em massa que pode ser medida em sussurros."

Na instalação que construiu para a Bienal de Charjah, a maior mostra de arte contemporânea do Oriente Médio em cartaz até junho no emirado vizinho a Dubai, Abu Hamdan montou uma mesa de som numa sala escura. Ela toca sons como o de um avião pousando, o da conversa de um casal num apartamento em Paris até chegar ao quase inaudível murmúrio desses detentos.

Seus gemidos também ajudaram a traçar a planta da prisão secreta –o tempo de deslocamento dos guardas ou da chegada da comida na memória sonora dos prisioneiros determina a metragem de celas e corredores– e embasam as suspeitas de que esse lugar, pelo som de caminhões que chegam vazios e saem carregados de corpos, é uma verdadeira fábrica de assassinatos.

Sem sangue, sem cores, no mais niilista dos minimalismos, esse trabalho dá o tom de uma mostra que contrasta o silêncio resignado diante das guerras que nunca cessam na região e a estridência política de tempos de nervos à flor da pele, fios desencapados.

No caminho entre Ocidente e Oriente, Charjah é um termômetro da arte em estado de sítio, um oásis de estabilidade e liberdade de expressão, mesmo que sob vigília constante, nesse canto do planeta sentado sobre um barril de pólvora.

"Tentamos ao máximo não trabalhar num vácuo", diz Christine Tohme, libanesa à frente da 13ª edição da mostra.

"O mundo deu as costas para a Síria, Trump foi eleito. Nós somos responsáveis por isso. Quando você ouve falar de tantos artistas sendo presos, você se pergunta qual é o significado de tudo isso. É uma sensação de imobilidade total, uma pausa completa."

Talvez por isso ela tenha pensado na imagem de uma onda do mar como símbolo da mostra, uma reflexão sobre fluxos possíveis entre tantos estancados pela intolerância.

Não por acaso, trabalhos como o do mexicano Mario García Torres e os das libanesas Nesrine Khodr e Stéphanie Saadé versam sobre rios, lagos, mares e piscinas, tanto como elementos de ligação entre os povos quanto de irrigação de plantações às vezes nocivas.

Mas nem todos funcionam. Nos dias de abertura da exposição, há uma semana, Tohme foi alvo de críticas por alinhavar sem nexo muito nítido ali os trabalhos dos quase cem artistas escalados, muitos deles ensaios vagos sobre a situação na região e outros medíocres mesmo, fora de contexto.

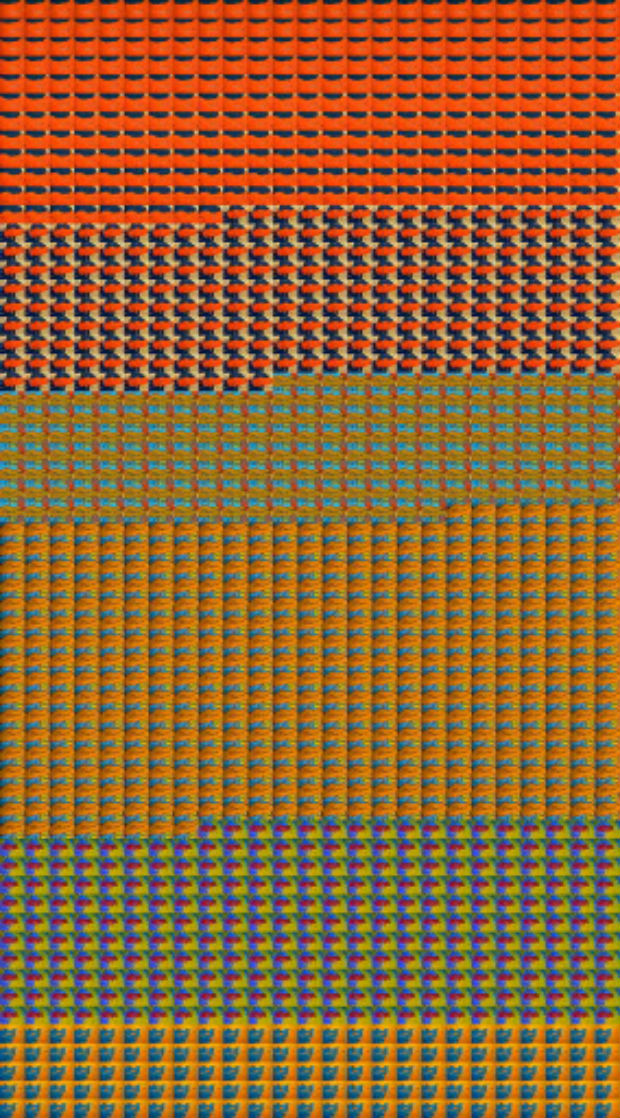

Sua onda seria, no caso, ao mesmo tempo um avanço e um recuo, como a obra do turco Baris Dogrusöz, que transformou fotogramas do mapa de seu país usados para ilustrar conflitos nos telejornais em pôsteres, estampas exuberantes a mascarar a violência.

"É uma arqueologia visual, com uma pulsação entre elementos políticos e catástrofes geológicas", diz o artista. "Essa é a imagem do conflito entre o Ocidente e o Oriente."

ENTRELINHAS

Mesmo se expressando pelas entrelinhas, muitos trabalhos desta edição conseguem vencer o filtro imposto pelos xeques que financiam a mostra, avessos a sexo e trabalhos políticos explícitos demais.

Um deles é a instalação de Tonico Lemos Auad, um dos quatro brasileiros nesta Bienal de Charjah. Seu trabalho é um jardim de plantas medicinais, algumas delas também venenosas ou alucinógenas. As espécies banidas pelas autoridades de Charjah surgem como blocos concretados entre os ramos –permitidos– que florescem no sol escaldante.

Na mesma pegada ambígua, o filme de Jonathas de Andrade em que pescadores erotizados pela câmera acariciam seus peixes até a morte, em espasmos violentos de escamas, é outro a driblar esse cerco.

Sua poderosa meditação sobre a violência do amor, que estreou na Bienal de São Paulo, reitera a mensagem de Lemos Auad e de outros artistas da mostra de que o veneno também pode ser o antídoto dependendo da dose.

Nesse sentido, em ondas fracas e fortes, as obras da mostra tratam de estados latentes de construção e destruição, ou guerra e reparação.

O artista colombiano Oscar Murillo, por exemplo, transformou o pátio de um casarão árabe no que parece ser um canteiro de obras. Ele arrancou os tijolos do chão e empilhou diante das janelas, cegando a construção.

Nos buracos abertos no piso, cavou ainda mais, abrindo enormes trincheiras entre suportes metálicos onde pendurou algumas de suas telas, flácidas como corpos de enforcados balançando na brisa.

Não muito longe dali, a dupla de artistas Eric Chen e Rain Wu, de Taiwan, ergueram uma barreira de escudos de polícia rodeando um jardim diante do maior museu de Charjah.

Mesmo sendo uma referência ao conflito histórico entre a ilha onde nasceram e o Japão, a muralha deslocada para o Oriente Médio não parece fora de contexto. É um eco de um estado de violência que parece cada vez mais enraizado em todas as partes do planeta, lembrando desde as manifestações no Brasil aos protestos contra abusos da polícia nos Estados Unidos.

Entre marés altas e baixas, essas obras em Charjah parecem se firmar como um ensaio –líquido e imprevisível– sobre a atualidade tempestuosa, um ataque contra o deserto dos sentimentos.