Em 1º de maio de 1998, a Folha publicou com exclusividade um trecho de "B.B. King - Corpo e Alma do Blues" (Ática), autobiografia do bluesman americano morto na noite desta quinta-feira (14), aos 89 anos, em Las Vegas. Leia a seguir:

*

Não sei se estou acordado ou dormindo. Vovó está em pé ao lado da cama e me sacode delicadamente: "Levanta, Riley". Talvez eu esteja sonhando, talvez não seja nada. Vejo a manhã cinzenta pela janela. É uma luz fria, sombria. Sinto os pés gelados e os olhos embaçados. Vovó me diz que há alguma coisa errada. Eu já sei o que é e pergunto: "Vamos ver mamãe?"

"Vamos de carroça", diz vovó. O medo me sufoca. Eu me visto. O frio atravessa minhas roupas como se eu estivesse nu; vovó me ajuda a subir na carroça. É inverno, nada cresce, os campos estão vazios; imagino quantas pessoas não teriam morrido entre este inverno e o anterior. Não digo nada, e vovó também não. Minha garganta está seca, o nariz escorre, está gelado. Pergunto-me se vou me sentir aquecido outra vez.

Não sei quanto tempo viajamos —uma hora, talvez duas. Descemos da carroça, mas tenho medo de entrar na pequena choupana iluminada por lampiões de querosene. Lá dentro está escuro. Há um homem ao lado da janela, mas não o reconheço. Não sei quem é. Só me lembro do frio entrando pela boca e gelando o meu peito. Estou enjoado, preciso ir ao mictório, mas não consigo. Entro na choupana e sinto o perfume natural da pele de minha mãe. Conheço tão bem esse cheiro que meus olhos se enchem de lágrimas. Os olhos de mamãe estão entreabertos; parecem cobertos por um filme. Estou a seu lado, mas ela não me vê. Então percebo que ficou cega.

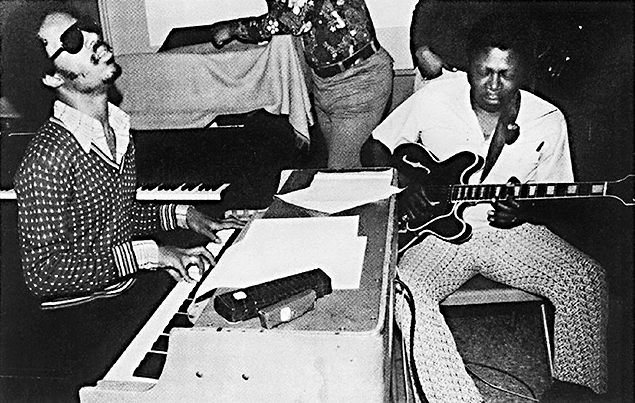

| 1972/Divulgação | ||

|

||

| O guitarrista, compositor e cantor de blues B.B. King, em parceria com Stevie Wonder, em 1972. |

Percebo que minha mãe está morrendo. Seus braços são dois palitos, parece que o corpo vai se quebrar ao meio. Ela respira com dificuldade e faz um esforço tremendo para falar. Estende a mão, eu a tomo nas minhas. A palma está suada, os dedos não têm força. Se ela pudesse, apertaria minha mão; mas não pode. Os lábios se movem, mas não sai nenhum som. Ela não tem forças para falar. Encosto a cabeça em seu peito para ouvir os sussurros. A voz é rouca e sofrida.

"Bondade...", ela diz. A voz falha e não entendo mais nada. Quero que ela se poupe e não fale, mas ela está determinada. Leva tempo para que palavras incompletas lhe escapem da boca. "As pessoas vão amá-lo se você mostrar amor por elas... lembre-se disso, filho..."

Seus olhos cegos não me veem, mas de alguma forma enxergam dentro de mim. Sinto seu amor em cada pedacinho de meu ser. Aproximo o rosto do dela, encosto o ouvido em sua boca e ouço: "Eu amo você, Riley". Ouço-me dizer: "Não vá embora... não quero que você vá". E ela diz: "Eu não irei nunca... estarei sempre com você. Serei sempre sua mãe".

Chorei a manhã toda. O homem que estava perto da janela saiu e ficamos sós, vovó e eu. Mamãe estava fraca demais para falar, e vovó disse que precisávamos ir. Mas eu não podia, não queria ir. Queria ficar com ela até... até para sempre. "Precisamos voltar, já vai escurecer", vovó disse.

Escureceu. Todas as luzes de minha vida se apagaram. Não me lembro de mais nada. Minha mente foi bloqueada; a dor e o medo enfraqueceram minha memória. Mamãe morreu. Diziam que ela tinha 25 anos. Vovó veio me contar —acho que no dia seguinte, ou na semana seguinte. Sem dúvida, os parentes agitavam-se à minha volta, mas eu não conseguia vê-los direito, responder ao que diziam.

| Michael Ochs - 1967/Divulgação | ||

|

||

| Os guitarristas B.B. King (à esq.) e Eric Clapton em Nova York, em setembro de 1967 |

O funeral também é um borrão. Tirei da cabeça a imagem de minha mãe no caixão sendo enterrada. Tirei da cabeça a cerimônia na igreja, os elogios, a tristeza, os choros, a preocupação com meu bem-estar. Só me lembro daquela manhã cinzenta em que falamos pela última vez; sinto as palavras gravadas em meu coração.

Que doença matou minha mãe tão cedo? Seis anos atrás, eu soube que era diabético; imagino que ela também. É claro que, no campo, os recursos médicos eram mínimos. Para os negros, nem sequer existiam. Perder minha mãe deixou-me perplexo, perdido, medroso. Achei que o mundo sempre me faria mal.

Minha avó fez o que pôde. Mas, depois de um ano, começou a emagrecer e pegou pneumonia. Morreu um ano e pouco depois de minha mãe. Perdi essas duas mulheres num intervalo de tempo muito pequeno. Lembro-me de que, dos 10 aos 13 anos, morei sozinho.

Esse foi um período importantíssimo em minha vida. Eu o classificaria como a grande virada. Muitos quiseram me levar para casa, fui alimentado e abrigado pelos parentes, todos procuravam me confortar. Todo mundo se conhecia na fazenda do sr. Flake, e não posso dizer que fiquei sozinho. Mas estava só. Só de corpo e alma. Não quis morar com ninguém, só com as lembranças que tinha de minha mãe e da mãe dela. Não gostava que tivessem pena de mim —até hoje não gosto; isso me machuca ainda mais. Para ser sincero, eu preferia estar só. Quis ficar na pequena choupana de meeiro onde morei com minha mãe desde que chegamos do Delta. Era o meu lar, e eu me sentia muito bem ali. Qualquer outra coisa seria ruim.

Acho que eu já era uma pessoa solitária mesmo antes de mamãe morrer. Devo ter nascido assim, esse é o meu temperamento. Depois que ela morreu fiquei ainda mais só. Achei que assim entenderia melhor a morte dela. Lembro-me de estar na casa de tia Mima sentado no chão com a orelha grudada na vitrola. Havia alguma coisa naquelas músicas que me jogava para dentro. O blues está em meu sangue. O blues não explicava aquele meu sofrimento misterioso; estava nas canções e na voz de Lonnie Johnson e de Blind Lemon Jefferson, no lamento de suas guitarras. Eu ouvia também os "spirituals" de Sam McCrary do quarteto de gospel Fairfield Four. Eu ouvia por horas a fio, ao ponto de tia Mima temer por minha saúde mental. "Fique aqui, Riley. More conosco", ela convidou. "Não." "Por que não?", ela insistiu. "Porque não quero."

Ficar na choupana era estar com mamãe. Seu cheiro e suas lembranças estavam nas paredes, no chão, no cano de água, no fogão à lenha. Morar na choupana era ressuscitar mamãe. Quando penso nisso hoje, percebo que poderia muito bem ter morado com algum parente ou ter sido adotado por uma família. Mas isso não me parecia correto. Eu não queria nada de ninguém. A morte de mamãe me afastou de todo mundo. Eu tivera uma família e ela fora destruída. Preferia viver na destruição do que enganar a mim mesmo. Aos dez anos, decidi morar sozinho.

A ajuda veio do lado mais inesperado: do sr. Flake Cartledge. Era um homem arejado e liberal. Um misto de John Kennedy com John Dillinger. Um sujeito legal. Jamais o ouvi pronunciar a palavra "preto" ou abusar de um trabalhador. As forças do mal, como a Klu Klux Klan, ficavam longe de suas terras. Os Cartledges eram respeitados. Éramos imensamente felizes assim; os outros donos de plantações eram uns racistas sanguinários. Mas o sr. Flake me deu a maior força. Deixou que eu ficasse morando na choupana. Eu trabalhava na casa e também nas plantações de algodão e milho. Ajudava o sr. Flake a arar a terra com cavalo —naquele tempo ele não tinha tratores— e nunca deixei de ordenhar dez vacas pela manhã e dez à noite.

Eu trabalhava muito, sempre sozinho. A solidão ficou em meu coração como se fosse um segredo, ou uma desonra. Também aprendi a brincar sozinho. Ia para a floresta procurar pontas de flechas de antigas tribos indígenas que o sr. Henson dizia terem vivido ali. Isso inspirava aventuras de índios e caubóis; inventava caminhos e trilhas secretas, perseguições sobre as montanhas e pelos vales. Essas histórias eram uma distração; eu vivia em um mundo completamente irreal.

Cresci rápido. Aprendi muito cedo como um meeiro ganhava dinheiro. Você podia morar de graça. Recebia uma cota de suprimentos e um dinheiro pelo que colhesse. Uma família grande podia fazer US$ 25 por mês; mamãe e eu ficávamos em torno de US$ 10. A gente preparava a terra, plantava sementes, rezava para que a colheita fosse boa. A plantação crescia de março a julho; quando o algodão era colhido, tudo era dividido com o dono da plantação, que ficava com a metade e mantinha os registros.

| Keiny Andrade - 22.mar.2004/Folhapress | ||

|

||

| O músico norte-americano B.B. King durante apresentação no Via Funchal, em São Paulo, em 2004 |

A plantação era um mundo próprio. Os proprietários defendiam seus braços os negros que trabalhavam na terra e os protegiam da lei se trabalhassem bem e não saíssem das plantações. Os fazendeiros eram soberanos absolutos em seus domínios. Os xerifes não ousavam invadir suas fronteiras mesmo que tivessem de abrir mão de um criminoso. Isso criava uma sensação dúbia —você se sentia protegido, mas também insignificante, como se não pudesse lidar sozinho com o mundo. Era claro o vínculo com a escravidão; eu achava o sistema de meeiro mil vezes mais justo —afinal, éramos cidadãos livres—, mas sabia que, de várias maneiras, esse sistema alimentava a mentalidade escravista.

Muitas vezes eu ficava magoado com meus parentes. Meu primo me magoou de um modo que nunca me esqueci. Nós voltávamos da escola, daquela longa caminhada, cansados, indispostos e com uma fome danada. Você sabe com que fome as crianças voltam da escola. Quando paramos na casa dele, ele perguntou a sua mãe, minha tia, se podia jantar. "Sua comida está no cofre", ela disse. O "cofre" era um armário fechado, um tipo de despensa, onde os insetos não entravam. Ele pegou o prato e começou a comer. Eu esperava também receber um prato, mas ele me perguntou: "Cadê sua comida?"

"Cadê sua comida?" é uma pergunta que me perseguiu a vida toda. Ela não sai de minha cabeça. Essa pergunta me marcou. Meu primo sabia que na minha casa não havia mais ninguém. Sabia que não tinha nenhuma comida esperando por mim. Foi o jeito que ele arrumou de me dizer que eu era sozinho e estava muito mal. Tive vontade de matá-lo. Tive vontade de chorar. De contar para a minha tia, de gritar, soluçar, fazer o diabo. Queria me jogar no chão e bater os pés, tal era a raiva e a mágoa que eu sentia. Mas, sendo como sou, não fiz nada. Não disse uma palavra nem a ele nem a ninguém. Não demonstrei que estava me sentido a coisa mais inútil e insignificante do mundo. Assisti-o comer e saí. Carrego essa mágoa até hoje. Sessenta anos depois, é como se tivesse acontecido ontem.

Quando tinha 11 anos, ia passear na cidade nas noites de quarta-feira. Eles instalavam um projetor no meio da rua principal de Kilmichael, fechavam o trânsito de carroças e caminhões e projetavam um filme num telão. Na primavera e no verão, as noites eram lindas, a brisa suave, a lua cheia, e eu olhava em volta em busca de garotas que estivessem sozinhas. Aproximava-me delas, sorria e esperava um sorriso de volta. Mesmo que não pegasse na mão delas ou passasse o braço pelo ombro, nossos joelhos às vezes se tocavam ou os braços roçavam um no outro. Estar ao lado de uma menina —sentir o calor da pele e o cheiro do corpo— me deixava todo mole e feliz.

| Laszlo Balogh - 26.jul.1996/Reuters | ||

|

||

| A lenda do blues B.B. King se apresenta para tropas americanas na basea aére de Tuzla, na Bósnia, em 1996 |

Os filmes eram, em geral, de caubóis; eu adorava. Adorava Gene Autry porque ele fazia mais do que atirar bem e cavalgar velozmente; cantava, tocava guitarra e, melhor ainda, namorava as garotas. Eu me identificava com o Gene. Quando ele começava a dedilhar aquelas cordas, as mulheres entravam em êxtase. Aquilo era diferente da tristeza do blues ou dos sentimentos divinos do gospel; Gene me mostrou que a música podia encantar pela suavidade. Apesar de a música dos caubóis ser branca e pertencer a um mundo muito distante do meu, seu sentimentalismo me emociona. E quando a garota ao meu lado suspirava e, às vezes, se encostava em mim, eu agradecia em silêncio a Gene e, mentalmente, associava música sensual a mulheres sensuais.

Ninguém leu histórias para mim na minha infância, mas as histórias das tela fizeram sua parte; até hoje me amarro nelas. Foram elas que me ensinaram a viver as aventuras de outras pessoas. Eu vivia aqueles personagens e fugia da realidade do Mississippi. Durante a semana, eles não me saíam da cabeça —Dick Tracy, Fu-Manchu, Tarzã; eu contava os dias para vê-los novamente.

Com música foi a mesma coisa. Ela me transportava. Desde que vi a guitarra do reverendo Fair, quis ter uma para mim da mesma forma como desejava uma garota. As primeiras guitarras que tive foram feitas por mim e não custaram um tostão: eu esticava um pedaço de arame qualquer em um cabo de vassoura. Conforme esticava a corda, o som mudava, e eu achava que era música.

Aos 12 anos, tive minha primeira guitarra de verdade. Comprei-a de um homem que morava perto de Kilmichael. Mais tarde, soube que paguei muito caro —custou-me US$ 15—, mas não me importei. Eu me apaixonei por ela. Era uma Stella cor de cereja, um modelo acústico de braço curto, mas com um som sólido, muito bom. O sr. Flake adiantou-me o dinheiro. Os exatos US$ 15 que eu recebia trabalhando na casa dele foram descontados metade num mês, metade no outro.

Foi uma emoção. Não tirava as mãos da guitarra. Se me sentia sozinho, pegava na guitarra; se tinha vontade de conversar, pegava na guitarra; se alguma coisa me incomodava, bastava pegar na guitarra e tocar toda a minha raiva; se estava feliz, com tesão, com raiva ou com tristeza, a guitarra estava logo ali, pacificadora e companheira. Era um luxo incrível ter esse instrumento para tocar as minhas paixões, e acredite, eu vivia apaixonado.

Gostaria de poder dizer que consegui copiar meus heróis Blind Lemon Jefferson e Lonnie Johnson e que me tornei um ótimo aluno. A verdade é que tentei imitá-los, mas não pude. Nunca consegui pegar o estilo deles. Não que suas técnicas fossem muito difíceis, mas eles eram tão únicos que não era possível imitá-los. Eu não me sentiria bem —nem convincente— como um falso Blind Lemon ou um Lonnie. Além disso, fazer blues não é pintar seguindo números ou unindo os pontos. Aprendi muito cedo que o blues só pode ser vivido.

Minha guitarra me trouxe vida nova. Ajudou a me levantar. E a ter um pouco de disciplina. Eu conhecia outros homens que tocavam guitarra —o marido de minha prima, James Farr e o namorado da minha mãe, Edrich Basket—, mas eles não me ensinaram. Por US$ 0,50, porém, eu encomendei o livro de instruções de Nick Manaloft pelo catálogo da Sears Roebuck. Basicamente, eram músicas country como "You Are My Sunshine", mas tudo bem. Pelo menos tinha um método para aprender, e aos poucos fui aprendendo as notas e tocando as escalas.

Como ainda estava ligado à igreja, não parei de orar e de pelo menos cantar gospel. Eu era a voz forte do coro e estava aprendendo a usar a guitarra para acompanhar os "spirituals". Eu, meu primo Birkett Davis e dois colegas de classe, Walter Doris Jr. e Dubois Hine, formamos um quarteto vocal que batizamos de Elkhorn Jubilee Singers; queríamos cantar como o grande Golden Gate Quartet, mas não conseguíamos. Queríamos imitar também o Ink Spots. Eles tinham uma harmonia perfeita, ao passo que a nossa era terrível. Procurávamos fazer o que aprendíamos na igreja as bases de contralto, tenor, barítono e baixo, mas nossa voz estava mudando. Quando cantávamos "Precious Lord" e "Working on the Building", os paroquianos nos acompanhavam acenando os braços. Apesar do apoio que a igreja dava aos jovens cantores, eu ouvia muitos discos na casa de tia Mima para enganar a mim mesmo. Sabia que tínhamos muito chão pela frente. Os ensaios eram divertidos e nos esforçávamos para criar um som agradável que fosse fiel à única tradição que conhecíamos: o gospel, que faz bem à alma, sobre uma harmonia suave.

Minha paixão pela guitarra sempre existiu. Quando ela foi roubada da choupana, um ano depois de tê-la comprado, foi como se dessem com a enxada em minha cabeça. Por que alguém pega uma coisa que não lhe pertence? Fiquei arrasado e levei muito tempo para ter outra. Não queria perder outra vez uma coisa tão preciosa. Sempre detestei a sensação de fazer uma coisa errada.

No pequeno universo da fazenda do sr. Flake, da escola do sr. Henson e da igreja do reverendo Fair, fui uma criança trabalhadora que procurava fazer tudo certo. Nunca entrei em brigas nem provoquei os mais velhos. De certa forma, mesmo desprotegido, meu mundo me dava segurança. Por mim, eu não mudaria nada. Gosto de rotina. Gosto de saber como vai ser o dia, o que e quando esperar alguma coisa dele. O que eu não estava esperando foi meu pai. Um dia, sem mais nem menos, Albert Lee King apareceu. Meu pai viera me buscar.