RESUMO As imperfeições do modelo político brasileiro estimulam o clamor por amplas reformas, mas intervenções do Congresso quase sempre tornam pior o que já é ruim. Encontrar elixir contra todos os males é tarefa quase inexequível; muitas vezes, alterações mínimas e de resultado a longo prazo podem ser mais eficazes.

*

Quase ninguém o defende, mas o sistema político-eleitoral em vigor é o mais sofisticado e eficiente que o Brasil já teve em toda a sua história republicana.

Há liberdade de expressão acima da média na comparação com outras democracias jovens como a brasileira (basta olhar em volta, na América Latina). As instituições são independentes.

Os avanços republicanos têm sido cristalizados em leis civilizatórias como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Acesso à Informação.

Essas normas são votadas e aprovadas pelo mesmo Congresso que de vez em quando preserva o mandato de um corrupto, mas também volta e meia expulsa um político ladrão.

Há um clamor latente por uma política de melhor qualidade, até porque o Brasil chegou tarde, só no final da década de 1980, à democracia estável.

As imperfeições do modelo produzem a sensação de que a degradação é maior do que a realidade poderia tolerar. Quase todos então imaginam ter a solução de sistema ideal. Sonham com uma lei que seja um elixir para curar todos os males da política.

Encontrar tal legislação é tarefa próxima do inexequível. Há uma infinidade de estudos e análises sobre como é difícil formatar um sistema de democracia representativa eficaz e justo.

George G. Szpiro, um matemático e jornalista, investigou as opções mais relevantes desde a Grécia Antiga. Chegou a uma conclusão desalentadora: "Infelizmente, a única forma de governo que evita paradoxos, inconsistências e manipulações é a ditadura", escreveu em seu "Numbers Rule" (Princeton University Press, 2010).

O problema maior das democracias representativas é a velocidade com que as coisas andam. O modelo tem muitas qualidades, mas um gigantesco defeito: a evolução e a consolidação das regras se dá de maneira muito lenta.

Tome-se o caso norte-americano. A Constituição é de 1787 e está em vigor há 226 anos. Em seu livro "Democracia na América" (1835-40), Alexis de Tocqueville nota um costume ruim dos norte-americanos na primeira metade do século 19, momento constitutivo daquele país.

O pensador francês escreveu sobre a inconveniência das alterações constantes de leis, "um grande mal".

E cita uma frase de Thomas Jefferson (1743-1826), presidente dos EUA de 1801 a 1809, a quem descreve como "o maior democrata" daquele país: "A instabilidade das nossas leis é realmente uma inconveniência muito séria. Creio que deveríamos tê-la evitado decidindo que se deixasse sempre um ano inteiro passar entre a apresentação de um projeto e a sua aprovação final".

Essa afeição por alterações constantes de leis é, no Brasil, um obstáculo para o aperfeiçoamento do sistema. O senso comum diz que, sem uma ampla reforma política, o país não terá jeito.

Mas as últimas intervenções do Congresso brasileiro nesse campo foram de qualidade duvidosa.

No atual contexto, deixar o modelo vigente decantar, com alterações mínimas, seria talvez uma opção a considerar.

Como escreve o especialista David M. Farrell em um dos mais amplos estudos sobre sistemas eleitorais ("Electoral Systems - a Comparative Introduction", Palgrave Macmillan, 2011), numa democracia que está funcionando às vezes é melhor "manter o mal conhecido do que fazer uma incursão pelo desconhecido", tornando pior o que já é ruim.

Alterações pontuais foram aprovadas nas últimas duas décadas a pretexto de diminuir o custo das campanhas eleitorais. Na prática, tiveram o efeito de cercear a liberdade de expressão dos políticos de partidos mais modestos.

Desde 1997, o Brasil é um dos únicos países do planeta (talvez o único) no qual é proibido fazer uma camiseta ou boné na garagem de casa com a foto e o número do candidato durante uma campanha.

O sistema atual decerto tem defeitos. Mas torna-se quase sempre pior a cada alteração votada pelo Congresso -seja porque as regras são restritivas ou porque complicam o modelo. A chamada minirreforma (ou nanorreforma, segundo outra alcunha) que está prestes a ser chancelada pelo Senado é tão bizantina que define até a dimensão máxima permitida (50 x 40 centímetros) de folhetos e adesivos que poderão ser distribuídos em campanha.

Mas o erro maior dos que defendem a reforma política é imaginar que seja possível implementar mudanças de grande porte como a alteração do sistema de votação (do atual proporcional para algum tipo de modelo distrital).

Ou fazer valer o pilar mais básico da democracia: "Um homem, um voto" (hoje, os eleitores de Estados pequenos valem muito mais do que os do Sudeste, pois elegem seus deputados com menos votos).

Antes de tentar empreender uma grande reforma política é necessário alguma profilaxia dentro do Poder Legislativo: o Congresso com 20 partidos representados (dos 32 existentes no país), tem seu funcionamento prejudicado.

Erra quem imagina que o número de partidos políticos no Brasil é excessivo. O mal reside no fato de legendas quase sem voto serem tratadas como se gigantes fossem.

No momento em que consegue seu registro, uma nova agremiação, sem nunca ter recebido um voto, já tem direito a cerca de R$ 50 mil por mês do Fundo Partidário (as regras para usufruir dele estão no site do Tribunal Superior Eleitoral) e acesso ao rádio e à TV -tudo pago com o dinheiro dos contribuintes.

Se conseguir a filiação de dois ou três deputados, passa a ter também uma atuação dentro do Congresso com direito a uma estrutura de liderança (cargos e mordomias).

O impacto desses "sem voto" é nefando no Congresso. A votação de um projeto de lei se torna muito complexa quando é necessário ouvir a posição oficial de 20 ou mais partidos e os discursos de cada líder de legenda.

Em anos eleitorais, há um leilão dos partidos nanicos, que oferecem seus tempos de TV e de rádio nas 27 unidades da Federação: muitos traficam esse ativo como se fosse uma propriedade privada.

Duas medidas ajudariam a mitigar essas aberrações: o fim das coligações para eleições a cargos proporcionais (de deputados) e uma cláusula de desempenho. Elas teriam a eficácia de uma pré-reforma política.

LIBERALIDADE

A coligação em eleições proporcionais é uma liberalidade brasileira. Confunde os cidadãos. Vota-se no candidato A, de um partido conservador, mas é possível acabar elegendo junto o candidato B, de uma sigla liberal.

O sistema se chama proporcional porque os votos dados a todos os candidatos de um partido (ou coligação) são somados. A divisão de cadeiras da Câmara é feita para cada grupo de legendas proporcionalmente ao total de votos que cada uma delas obteve.

Coligações eleitorais são comuns no mundo todo na escolha de representantes do Executivo. São eleições majoritárias, uninominais. É natural que, em alguma circunstância, conservadores e liberais decidam apoiar o mesmo nome para comandar o país, um Estado ou uma cidade.

| Editoria de Arte/Folhapress |

|

No caso de legisladores eleitos pelo sistema proporcional, esse tipo de aliança faz pouco ou nenhum sentido. Quando o eleitor escolhe um deputado conservador, talvez o faça porque seja contra a liberalização das drogas. Mas se esse político estiver coligado a um candidato liberal, o voto do eleitor ajudará a ambos na eleição.

A eleição de 2010 deu para a Câmara deputados de 22 partidos. Desses, 17 perderiam vagas se não fossem permitidas coligações nas eleições proporcionais. Haveria menos fragmentação.

Bancadas maiores para alguns poucos partidos não são garantia de mais coesão interna no Congresso. Mas esse certamente é um primeiro passo para uma governança política mais eficaz.

DESEMPENHO

Outra providência útil para o Brasil seria a cláusula de desempenho ou de barreira. Vários países já estipulam um percentual mínimo de votos para que agremiações partidárias possam usufruir de dinheiro público em campanhas e ter outras regalias.

No Brasil, adotou-se uma regra muito flexível quando voltou a vigorar o pluripartidarismo, no início dos anos 1980. Foi uma reação à violência institucional da ditadura militar, que, em 1965 passou a permitir apenas duas siglas: a Arena (Aliança Renovadora Nacional, pró-governo) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro, de oposição consentida).

Hoje, basta ao partido existir para ter acesso ao rádio e à TV a cada seis meses, em rede nacional. Esse benefício não é gratuito. É pago com dinheiro público. As emissoras têm direito a abater do imposto devido parte considerável do que deixam de ganhar pela cessão dos horários. Em anos eleitorais, a estimativa de renúncia fiscal chega perto de R$ 1 bilhão (cifra nunca detalhada pela Receita Federal).

Há uma discussão antiga no Congresso para endurecer essa regra. Estipular, digamos, que só partidos com 3% dos votos para deputado federal em todo o país e em, pelo menos, nove unidades da Federação possam ter amplo acesso à TV, ao rádio, ao Fundo Partidário e ao funcionamento pleno dentro do Congresso.

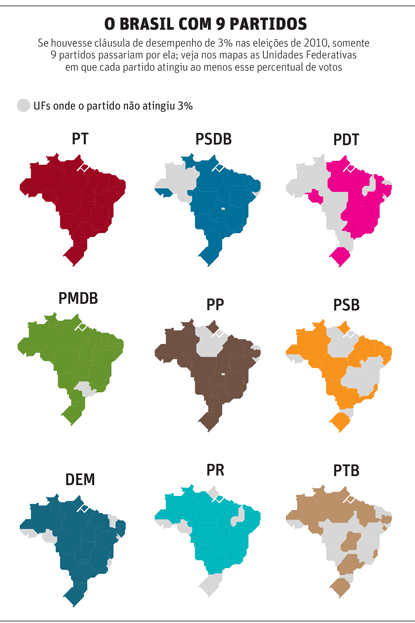

Se a cláusula de desempenho existisse hoje, apenas nove partidos teriam passado por ela, considerados os votos de 2010: DEM, PDT, PMDB, PP, PR, PSB, PSDB, PT e PTB (veja quadro ao lado).

Ainda seriam muitas legendas. A solução seria determinar um aumento gradual do percentual. Poder-se-ia até começar com 2,5% (para permitir a entrada de partidos mais ideológicos como PPS, PC do B e PSOL) na eleição de 2018. Todos teriam tempo para se preparar. Depois, o percentual poderia ir a 3,5% em 2022. E a 4,5% ou a 5% em 2026.

Com a cláusula de desempenho em vigor e o fim da coligação em eleições proporcionais, o Legislativo tomaria outra feição depois de dois ou três ciclos eleitorais. Estaria pavimentado o caminho para uma reforma política mais profunda -se ainda fosse necessária.

Para quem julgar esse cronograma lento ou inexequível, a alternativa é forçar uma reforma política ampla por meio de uma revolução. Não é fácil. Os protestos de junho nas ruas brasileiras pediam muitas mudanças. O Congresso se mexeu quase nada para atender à demanda dos manifestantes.

FERNANDO RODRIGUES, 50, é repórter especial da Folha na Sucursal de Brasília.