#AgoraÉQueSãoElas

Em apoio ao movimento #AgoraÉQueSãoElas, hoje este espaço foi cedido a Ana Kiffer, professora de pós-graduação do Programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade (Letras) e Coordenadora do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio (CTCH):

*

Nós estamos ali. Ali onde se faz nossa história. Para além. Não temos amantes salvo esses do sono. Não temos desejos humanos. Conhecemos apenas o rosto das feras, a forma e a beleza das florestas. Temos medo de nós mesmas. Temos frio em nosso corpo. Nos queimavam. Nos matam ainda...

(A vida material, Marguerite Duras)

"O que aconteceu conosco semana passada? Como fomos sendo mobilizadas, convocadas, chamadas, tomadas, ocupadas por uma necessidade de dizer?

Como fomos reabrindo mesmo sem querer feridas antigas, algumas mais trabalhadas, encerradas, limpas e cicatrizadas?

Ou outras ainda um tanto turvas, cozidas com pontos frágeis, linha fina, que sob o impacto de outros corpos abriam de novo, fazendo com que a palavra se deixasse tomar por afetos insuspeitos, por uma força tremulante, por uma espécie de canto profundo que ia crescendo no peito, enchendo os pulmões, fazendo vibrar as cordas vocais e os tambores interiores?

Quem dirá que isso é fazer política? Não pode ser sério, pensar que política se faz com corpos. E que eles contam. Não porque se reúnem estatisticamente –como uma massa amorfa e sem palavra– mas justo porque começam a irromper e a dizer em suas singularidades.

Esse modo de fazer política não age apenas porque decidimos entender os preceitos ideológicos dessa ou daquela realidade. Ele age porque finalmente traz à tona os atores mesmos dessa ou daquela realidade.

Esse modo de fazer política nos toca em algo que sabíamos sem saber. Ele nos atinge em cheio. E por isso mesmo faz circular uma palavra encarnada. Não encarnada exclusivamente numa história, num rosto, numa identidade. Mas encarnada também num 'todos nós'. Num comum. Encarnada porque mexe com nossos afetos. Age contaminando-nos.

Esses corpos falam. Antes de serem desovados eles falam. Sem estuda-los, sem quantifica-los, sem poder conta-los, eles mesmos entram sem terem sido convidados. Afinal nunca seriam convidados. A multidão não cabe numa sala. Ela é força propulsiva. Afetiva. Intensiva. Não porque lhe falte ideias, mas porque ali as ideias ocupam um lugar. Instauram elas mesmas o seu lugar. A rua. A floresta. A noite. O livro. A rede. Os jornais. As colunas vertebrais. #AgoraÉQueSãoElas Um socius muda porque um corpus ali se faz presente.

Mas esse modo de fazer e de dizer, já conhecido mundialmente, que vem transformando a nossa relação com a política, essa onda que vem arrastando um conjunto de ações antes impensadas, como eu estar aqui agora escrevendo nesta coluna, isso que se realizou ao longo da semana passada no Brasil e a sua força profundamente nova não se deve exclusivamente nem à sua forma (movimentos de multidão iniciados através de redes sociais) nem à sua reivindicação (luta contra o projeto de lei 5069, de autoria do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha - PMDB). À importância de tudo isso somou-se outra surpreendentemente forte, necessária, verdadeira, difícil e complexa.

Nós, as mulheres brasileiras que sofreram, sofrem, viveram, vivem, convivem, enfrentam, falam, calam e morrem de abuso, assédio, violência sexual, ou violência tout court contra os nossos corpos. Violência assim caracterizada (contra a nossa integridade física e psíquica) porque estamos postas numa relação, numa situação, numa exposição na qual o nosso corpo vem historicamente pertencendo não a nós mesmas, mas a algum outro. Esse outro está no masculino. O marido. O pai. O patrão. O homem. O poder. E para finalizar, o que resulta numa inexorável revolta, O Estado.

O espanto que vivemos nós mesmas diante da imensidão de relatos de assédio criou certamente algumas constatações difíceis de serem digeridas. Ainda precisaremos falar muito mais. E reivindicar também. Entrelaçar pontos que antes não pensávamos serem possíveis.

Tomar o assédio ou a violência contra o corpo da mulher como um pressuposto 'quase natural' da nossa sociedade exigirá muito de nós mesmas. E de vocês também. Não adianta querer dizer que se trata de uma onda, um movimento ou uma moda 'feminista'. Mesmo que seja necessário retraçar a história dos movimentos feministas para que tentemos entender porque, como, onde e como eles foram deixando de ter assento e voz constante entre nós. Teria ele mesmo cedido sua voz para outros movimentos minoritários que assumiram protagonismo nas nossas sociedades? E se sim quais seriam esses outros movimentos? E como podem eles hoje falarem ao lado das mulheres?

Sem um pertencimento único, sem uma só pauta, ou uma só cláusula, sem a determinação de uma só ideologia esse 'todos nós' toca um sedimento ainda estrutural da nossa organização social: a célula familiar. Se por um lado sabemos que a ideia de casa e de família não podia continuar centrada na imagem branca, heterossexual e patriarcal desde o final dos anos sessenta isso não significa que ela não seja ainda uma questão central. E sobretudo, nesse país ainda tão desconhecido aos olhos do modelo dominante, branco, patriarcal e heterossexual realmente não imaginamos como são as casas e as famílias que vivem por aí. Mas, justamente, esse é o terrível e o maravilhoso dessa ferida entre nós reaberta através dos relatos, das vozes das mulheres e dos seus corpos marcados pela violência: estamos tocando num núcleo que ainda é central. Organizador. Ele pertence às minorias e ao majoritário. Quando não em seu presente ele toca o lugar de onde viemos. A casa em que vivemos. Esteja ela hoje vazia ou não. Posta na rua, despejada. Ou ocupada, refeita, reabilitada. A violência contra a mulher não é lateral. Ela é central. Ela inocula-se no modelo majoritário. Ela insurge de dentro e incomoda todo mundo. Ela é vertical. Ela dá por isso mesmo vertigem e medo.

Como se estabelecem as relações das mulheres nas casas que elas ocupam? Na família de onde vieram. Nas que criaram para si. No trabalho. Com as patroas e patrões. Furar a parede das nossas casas. Limar os seus muros. Escavar suas histórias. Conectá-las às outras casas. Às que não tiveram casa. Rever o núcleo. Olhar para o próprio umbigo. Não apontar o dedo mas descer aos infernos dos nossos porões vazios. Sair da própria casa. Abandonar a casa. Fugir de casa. Perder a casa. Ser dona de casa. Abrir a porta. Deixar entrar todo mundo. E falar. Incansavelmente buscar.

Não é fácil refazer a vida. Refazer a casa. Deixar a casa. Perder a família. Inventar outra família. Não ter família. Viver na rua. Viver sozinha. Ser estuprada.

O corpo próprio da mulher desde muito, muito antigamente já assustava aos homens. O seu sangue. Derramado.

O que estamos dizendo agora é que o nosso corpo é próprio. E ainda estamos dizendo mais: que não temos mais medo de sermos impróprias aos olhos aparentemente limpos da nossa cultura auto[centrada]. Estamos entregando aquela carta amarelada e dizendo: 'nesse sangue está também o teu corpo'.

Estamos lutando pelo direito de dizer a história que nos fez calar. Por mais estranho que pareça falar o silêncio imputado é poder dizer que o corpo próprio não tem mais medo do impróprio. Carregamos as nossas dores.

Falar por impropriedade agora já pode ser, já é, o questionar da propriedade. Dos discursos. Das casas. Dos corpos."

*

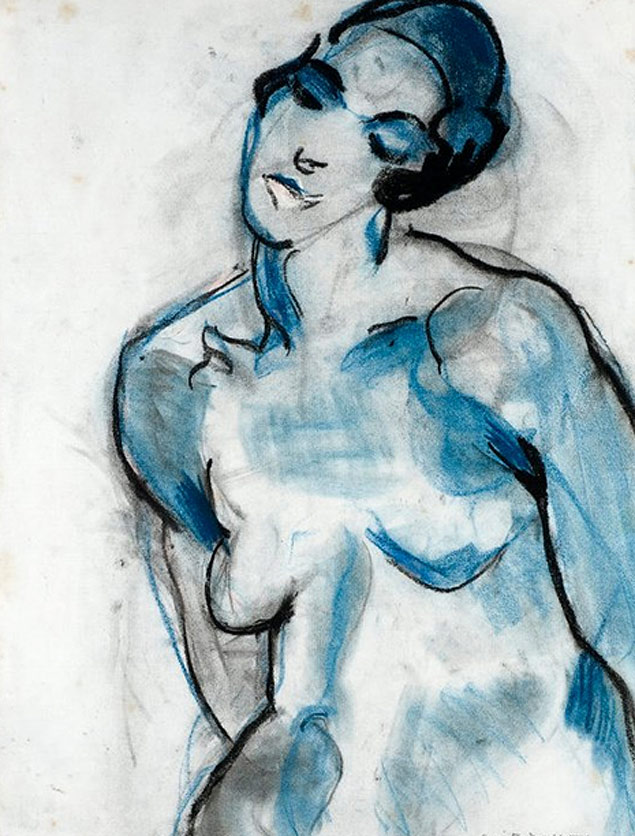

O Museu de Arte do Rio (Praça Mauá, Centro; R$ 8,00) mantém até 22.nov. a ótima exposição Tarsila e Mulheres Modernas no Rio. Com destaque à influência e atuação de figuras femininas na formação das sociedades carioca e brasileira entre os séculos 19 e 20.

Abaixo, "Nu feminino" (1916), da pintora modernista Anita Malfatti (1989-1964), uma das mais de 200 obras da exposição.

| Reprodução | ||

|